ホームへ 目次へ 戻る 掲示板へ

伊賀街道独歩記

いがかいどうひとりあるき

伊賀街道ウォーク その3

平成19年5月24日(日)<その3>

伊賀上野

伊賀街道は無事完歩出来た。まだ日は高いのでこれからは上野宿、伊賀上野の御城下を見て歩くことにする。ここは以前に家内と一緒に来たことがあるが、車で来て有名な所だけの訪問だった。今日はてくてく歩きの目線で街を眺めることにする。

「上野天神宮・菅原神社」

道標のところから更に西へと古い街並みを進むと近鉄伊賀線の踏切がある。丁度そこへ電車が来た。踏切の右手が広小路の駅だ。踏切を渡ると正面に神社の森が見える。左右には和菓子屋さんや食べ物屋さんなど楽しそうなお店が並んでいる。社標と鳥居と句碑があるがここは裏手、境内を抜けて表へ回る。神社の解説によると『菅原神社は上野天神宮とも呼ばれ菅原道真公を主神とする神社で、旧上野町六千戸の産土神。文学の祖神、牛馬の守護神として崇敬されている。天正九年(1581)伊賀の乱の後、藤堂高虎の城下町建設の際、城郭鎮守としてこの地に奉祭された。10月の祭は県の無形文化財に指定され、神輿や鬼行列、9基のだんじりが出る。』などとある。

神社の近くにはだんじり小屋がある。

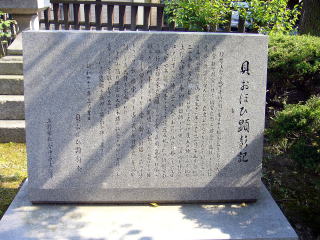

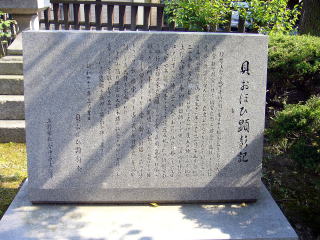

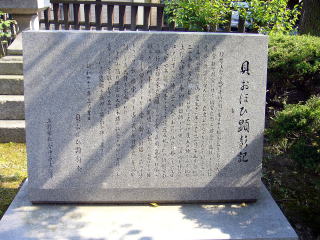

「『貝おほひ』顕彰記」

門前には『史跡、貝おほひ奉納の社 山口誓子』の石柱や『貝おほひ顕彰記』の碑などがある。これは解説によると『この街で生まれた芭蕉が俳諧師となる決意を固め菅公770年忌の寛文十二年(1672)「貝おほひ」と題した自選俳諧発句合をこの神社に奉納し、文運の隆盛を祈願して江戸へ下った。』などとある。

「芭蕉句碑」

顕彰碑の隣に芭蕉句碑があり、解説が添えられている。この他多くの句碑や植樹がある。

菅社のほとり 薬師寺の会に

初さくら 折しもけふは よき日なり 芭蕉

「愛染院」

元の道を戻り、卯建のある家のとこから北に向かうと左手に『愛染院』がある。門の脇に『史跡芭蕉翁故郷塚』の大きな石柱が立っている。愛染明王を本尊とする遍光山願成寺で松尾芭蕉の生家松尾氏の菩提寺である。ここに芭蕉の故郷塚がある。

「芭蕉故郷塚」

本堂の左手の柴門を開けて入る(有料)と奥に茅葺のお堂があり、中に高さ三尺くらいの碑がある。

解説には『元禄七年(1694)大坂で病没した芭蕉の遺骸は、遺言により膳所の義仲寺に葬られたが、訃報を聞いた伊賀の門人が遺髪を持ち帰りこの寺に埋め碑を立て故郷塚と称した。

元禄七甲戌年

芭蕉桃青法師

十月十二日

その後翁の忌日にここで「しぐれ忌」と称して墓前法要と芭蕉祭が行われている』などとある。

故郷塚のそばには多くの句碑がある。

「芭蕉生家」

愛染院を出て北へ、広い通りの国号163号線に出て左に折れる。一筋先の右手に『芭蕉生家』がある。『芭蕉は正保元年(1644)ここで松尾与左衛門の次男として生まれた』。切妻平入り二階建て、格子造りで、一般に公開されている。家の前に『芭蕉翁誕生之地』の石柱が立ち、生家の奥には釣月軒と言う若き日の芭蕉の書斎があり、ここで『貝おほひ』を書いたと言われる。庭には芭蕉の木も植えられている。

「芭蕉翁誕生の地碑と句碑」

国道に面して大きな『史跡芭蕉翁誕生の地』碑と句碑とその解説がある。

古里や 臍のをに泣 としのくれ

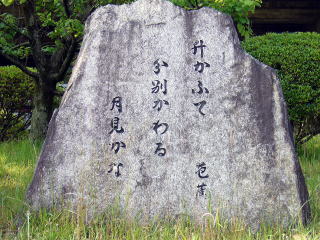

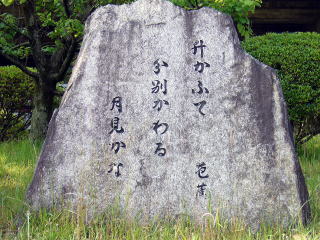

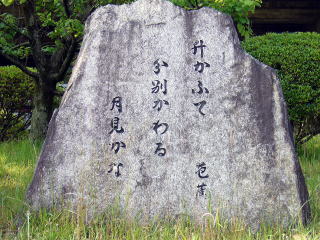

「市役所前の芭蕉句碑」

芭蕉生家を出て上の公園に向かうべく国道を西へと向かう。やがて大きな信号交差点の先、右手が市役所で、その道路脇の法面に芭蕉の句碑がある。

枡かふて 分別かわる 月見かな 芭蕉

「白鳳門」

公園入り口を通り過ぎ、西小学校の先にこの『白鳳門』がある。これは平成9年に建てられた模擬門だとか。

「史跡旧崇広堂」

更に西へ、上野高校の先に旧藩校の『崇広堂』がある。立派な門があり『史跡旧崇広堂』碑が立ち、その先に入り口がある(有料)。文政4年の創建。藩校の遺構として全国的に稀な国の史跡。扁額は上杉鷹山公の筆。

「伊賀上野城」

崇広堂と上野高校との間の道を北へ上って行くとお堀端へ出る。ここから高石垣を見上げ、城を仰いでから公園に入り、伊賀上野城、別名白鳳城を見る。しかし藤堂高虎築城の五層の天主は完成間近に暴風雨で倒壊し、以後再建されず、今ここの有るのは昭和10年に造られた三層三階の模造天主である。

「高石垣」

大坂への備えとして築かれた城だけに、本丸は津城の倍の広さがあり、西側の高石垣は高さ30mあまりもあるなど、築城の名手高虎の意気込みが感じられる。この石垣の上から市内が一望できる。

「俳聖殿」

公園の北に有るのが芭蕉の旅姿をあらわす聖堂で、昭和17年(1942)芭蕉翁誕生300年を記念して個人が私費を投じて建設したもの。上の丸い屋根は旅笠、下の八角形の庇は袈裟、それを支える柱は行脚する翁の杖、「俳聖殿」の木額は顔を表現していると言う。

「芭蕉像」

中に安置されているのが伊賀焼の芭蕉の等身大坐像。

「忍者博物館」

これは伊賀の土豪屋敷を移築したもの。外観は普通の茅葺きの農家だが、屋敷のあちこちに、防衛のための仕掛けが施されている。屋敷内では、くノ一(女忍者)が案内して、ドンデン返し、仕掛け戸、もの隠しなどを、実演を交えて説明してくれる。閉館時間が近かったので赤い忍者姿のくの一数人が閑そうに縁先に腰掛けていた。

「芭蕉翁記念館」

園内にあるモダンな建物で、芭蕉の真筆や俳諧の文献などが展示されている。

「だんじり会館」

公園を南に出て駐車場から東へ行くと、銀座通りに続く広い道の向こう側に二つの棟を持つ大きな建物がある。ここに上野天神秋祭のだんじり3基とめずらしい鬼行列が展示され、300インチ3面マルチスクリーンによる映像は圧巻だと言う。

「旧第三尋常中学校正門と校舎」

もう一度国道沿いの上野高校に戻る。ここには三重県指定有形文化財の『第三尋常中学校校舎付正門』がある。折角の建物だがグランドに張られたネット越しに見る形となったのは残念だ。

「本町通りの商家と町屋」

近鉄の踏切を越えて市街地に戻る。ここの東西の通り、本町通りや二之町通り、三之町通りには古い商家や町屋が残っている。この他武家屋敷や寺町屋などまだまだ見るべきところがあったがバスの時間が来るので、次の機会に残しておく事にする。

「上野市駅前の芭蕉像」

近鉄上野市駅前、上野産業会館前の広場には芭蕉が杖を持つ姿の銅像が有る。伊賀上野の象徴である。下から見上げるとやけに元気そうに見える。芭蕉と言えば奥の細道を連想し、俳画に描かれた旅に疲れた老体を想像してしまう。ここは生誕の地だけに元気いっぱいの時の姿なのか。

帰りも伊賀上野から三重交通の高速バスを利用する。上野産業会館前から名古屋名鉄バスセンターへ。名古屋からはJRを使って、計画どおり順調に帰ってくる事が出来た。

今日のニュース、朝刊の1面に「緑資源談合、天下りOBも立件へ、東京地検きょう本格捜査」。帰りの高速バス車中の電光ニュースで「横綱朝青龍、千代大海に破れ2敗目、白鵬全勝守り横綱へ一歩前進」

ページ公開 平成19年6月7日

ページ改良 平成23年5月1日

ホームへ 目次へ 戻る 掲示板へ

|