ホームへ 目次へ 戻る 次へ 掲示板へ

伊賀街道独歩記

いがかいどうひとりあるき

伊賀街道ウォーク その3

平成19年5月24日(日) <その2>

平田宿から上野宿へ

「分かれ道の大木」

右手に大山田小学校や保育園を見て、小さな橋を渡ると左から来た国道に合流する。これで平田宿は終わり、いよいよ最後の上野宿、伊賀上野のご城下へと向かう。国道をしばらく進むと大木が見えてきた。この平田宿へ入る時の分かれ道に有ったのと同じで、ここでも大木のところから国道を離れ斜め右へと進む。大木の根方には『川原憩いの家』がある。

「家並み」

ここ川原の集落に、昔は茅葺であったが今はトタン屋根となった民家が何軒かあり、街道時代のことをいろいろと想像しながら楽しく歩く。

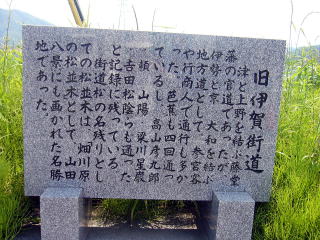

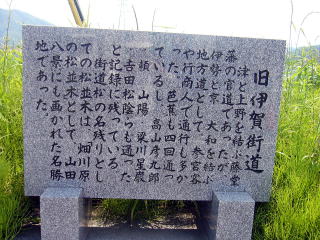

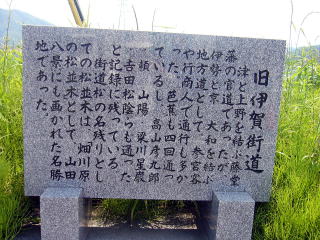

「旧伊賀街道碑」

再び左からの国道に合流する直前、左手に『旧伊賀街道』の解説碑がある。それによると『津と上野を結ぶ藤堂藩の官道であったが、伊勢と京・大和を結ぶ地方道として、参宮客や行商人で通行も多かった。芭蕉も四回通っているし、高山彦九郎、頼三陽、梁川星巌、吉田松陰らも通ったと記録に残っている。街道の名残としての松並木は「畑川原の松並木」として、山田八景にも描かれた名勝地であった』。

「真泥大橋」

国道に合流すると間も無く右手にコンビニがあり、そして真泥大橋の信号交差点になる。この信号で左に折れて赤茶けた川床の服部川を見ながら真泥大橋を渡る。

「川沿いの道」

橋を渡ると直ぐに右に折れて川沿いを行く。次の真泥橋までの間は左が水田、右が川で、小鳥や蛙の鳴き声が盛んに聞こえる。真泥橋に近付くと右手に民家や工場が現れる。真泥橋への道を横切ったところ左手に木製の伊賀街道の標識があり、これが街道であることを確かめる事が出来る。

「この先通り抜けできません」

民家も絶え、水田と川の景色に戻る。やがて左に黄色い看板が見える。近付いてみると『この先通り抜け出来ません、伊賀市』とあり、更に進み前方に山が迫ってきたところにも再びこの看板がある。

「草に覆われた道」

小さな川の小さな橋を渡り、ぽつんとある民家の脇を通り過ぎると道は踏み分け道のようになり、藪の中へと入ってゆく。左は山、右は川。服部川の左岸を行く。左右上下、前方もみんな緑で何処が道だか分からない。おまけに蜘蛛の巣が張っているので、それを払いながら進む。下調べをしているので良いが、予備知識が無ければ不安になって先へは進めない。

「石仏」

この道沿いに磨崖仏群があるとのことだが、こんな道に有るとは信じられない。左手に所々岩が露出しているが草や苔に覆われて、岩なのか石仏なのか見分けが付かない。やがて石仏が有った。確かに有った。ここまでに「目明し地蔵」「文殊立像」「持錫地蔵」「肉薄彫釈迦立像」が有るはずなのだが、この石仏がどれなのか分からない。

「太神宮岩」

大きな文字で『太神宮』とありその下に二行の文字がある。右の行には『三十三』の文字、左の行には『結願成就』と読める字がある。

「八幡宮」

続いてはっきりと『八幡宮』と彫られた岩がある。

「弥勒坐像」

右手の川沿いが藪から竹林に変わった。だがこの竹林には全く手が入ってなく、竹が密生していて倒れたものが縦横無尽である。しかし竹落葉で覆われたこの道に上から午後の陽が入り意外と綺麗に感じた。そこにはっきりと蓮弁の上に座った仏の像が見える。これが『弥勒坐像』だ。

「石仏4体」

今度は崖ではなく、道沿いに転がっている大きな石に石仏が彫られている。手前が三体の立像で台座に乗り頭上には丸の中に凡字が彫られている。隣り合った石にもう一体同様に仏が彫られている。これは室町時代の作だと言われている。

「六地蔵」

少し離れて、今度は『六地蔵』がある。しっかりと浮き彫りで彫られている。

「頭首工からの道と合流」

右の服部川に頭首工があり、それから上ってきた道と合流して、ここからは道らしい道になる。

「三体仏」

今度は三体仏で、これには花活けがあり、それぞれに綺麗な花が供えられていた。人家が近付いた事が分かる。

「石切り場跡」

左手の山が見渡せるようになった。よく見るとここは昔の採石場の跡なのだ。何時の頃から採石されていたかは分からないが、ここの磨崖仏や石仏たちと大いに関係しているのだと思った。

「須智荒木神社」

石切り場跡を過ぎてすぐ左手に『郷社須智荒木神社』がある。社標が有って、背の高い常夜灯が1対あり、参道の奥に神社がある。この神社は式内とあり、歴史は古い。地元では白髭さんと呼ばれている。

「芭蕉句碑」

参道に芭蕉句碑がある。

元禄三年三月十一日

畠うつ 音やあらしの さくら麻 ばせを

荒木村白髭社にて

「巨大灯篭」

参道の奥に入ると常夜灯と狛犬が対で有って、その奥に石の鳥居がある。この左手に巨大な石灯籠がある。なぜ?と問いたくなるくらい不釣合いな大きさである。

この辺りが上荒木の集落で先程の石切り場の石を荒木石と言うのだそうだ。また剣豪荒木又右衛門はここで生まれ、街道沿いの集落の裏手のところがその出生伝承地らしいのだが、ここで見掛けたご婦人に尋ねてみたが、知らないと言う返事だった。

「太神宮常夜灯と荒木又右衛門誕生の地碑」

集落を抜け、田圃を通りバス道に出た。そこが荒木のバス停。街道は国道163号線と交差し、そこには歩道橋がある。歩道橋の向こう側に背の高い常夜灯と大きな石碑がある。この常夜灯は『太神宮常夜灯』で弘化五年(1848)の建立。碑は『荒木又右衛門誕生記念碑』。

「大釜地蔵」

碑の右手に小さなお堂がある。祀られているのは延命地蔵尊。元はここに大釜地蔵が有ったが上荒木の地福寺に移されたので、その複製がここに祀られているのだとか。

「寺田橋」

交差点の先が服部川に架かる寺田橋で、街道は橋の手前で左に折れ、川沿いを西へと向かう。

「街道筋の家」

右手の川を見ながらしばらく進むと、国道25号(名阪国道)の服部川大橋の取り付け部分をくぐる。左に中瀬小学校、右手に中瀬簡易郵便局を過ごすと両側に茅葺屋根をトタン葺きにした民家が向かい合っている。昔の姿で残っておれば・・・と残念な気持ちになる

「山の神」

左手に瓦の乗った小さな祠がある。これ山の神だとか。祠の前には布団の上に丸い石が置いてある。この石は祀られているのか供えられているのか? 以前にも祠の前の丸石を何度か見た。

「車坂」

国道を斜めに横断するとそこからは上り坂になる。右手の服部川がだんだん遠く、下のほうへと離れてゆく。電柱にあった住居表示を見たら『車坂町』とあった。

上野宿

「子安地蔵」

矢谷川を渡った右手にお堂があって子安地蔵が祀られている。お堂全体に屋根が掛けられ、前にはベンチが置かれ、お参りした後休んで行けるように心配りされている。折角だからこの日陰でしばらく休ませて貰った。ここにも丸い石が祀られていた。

「太神宮常夜灯」

子安地蔵の隣に常夜灯がある。棹には『太神宮』『万人講中』『寛政十一年(1769)』とあった。

「古い家の残る街道筋」

この辺りから街道の両側には古い家並みが続く様になり、いよいよ上野の宿、伊賀上野の御城下に入ったと言う感じがしてくる。

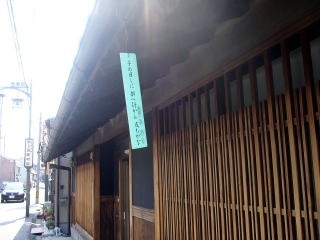

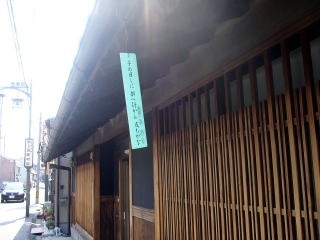

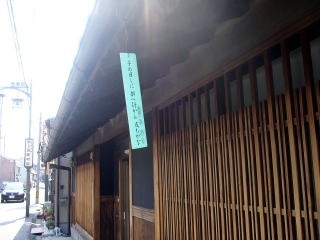

「格子造り虫籠窓の家」

格子造りや虫籠窓の家が多く、中には蔵造りの家もある。中でも左手にある瀧本酒造は間口の広い格子造りで二階の黒い壁と虫籠窓が時代がかっていて、周りを圧倒しているようだ。

「軒の短冊」

街おこしの為なのか、商店街のイベントか、家の軒先に短冊が下がり、芭蕉の句が書かれている。短冊の裏を見たらその句が作られた時の芭蕉の年齢が書かれていた。また軒から吊り忍が下がり、それに風鈴が下げられ、芭蕉の句の短冊が添えられている。さすがは芭蕉の街だと感心した。

「卯建のある家」

濃人町に入ったら右手に切妻平入り二階建ての綺麗な建物が目に付く。一階は連子格子、二階は白い漆喰壁に虫籠窓、左右に卯建がある。軒の樋も銅の叩き出し。『伝統的建造物・・・』だったか『歴史的建造物・・・』だったかの札が掛かっていたが、写真を撮るのに夢中になってはっきりと見てくるのを忘れた。

「卯建」

この卯建は袖卯建であるが大屋根に乗っている本格的な卯建と全く引けをとらない立派なものだ。この家の角を右に曲がると愛染院・故郷塚がある。

「虫籠窓のあるお店」

左手の上野濃人町郵便局を過ぎてなおも直進すると二階の低い虫籠窓の家が続き、和菓子のお店や伊賀組みひものお店が並び、観光スポットの様になっている。

「道標」

次の通りの角、井本薬局の腰板を背に赤い郵便ポストと並んで道標が立っている。『すぐ、京、大坂、 なら、はせ道』『是ヨリ北江、東海道、関』などと彫られている。そばには『伊賀街道起点の地』の木柱があり、ここが歩いてきた伊賀街道のゴール地点なのだ。伊賀六宿十二里、およそ50キロ、三日を掛けての旅がここで終わる。何時もの事ながら完歩したその感激は、何とも表現し難いものである。

ホームへ 目次へ 戻る 次へ 掲示板へ

|