|

中山道ウォーク その14

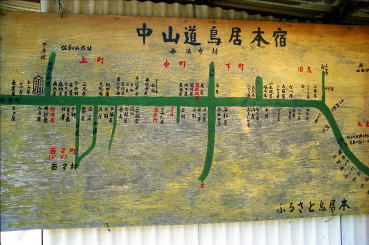

「旅籠屋跡」 郵便局の向い、宿場の通りの左手には『旅籠屋跡』の看板が有り格子造りの家がある。この辺りには大小の旅籠が並んでいた。今のこの時間人通りは無い。 「問屋場跡の宿解説板」 郵便局の先に『柏原宿』の解説板とその下に柏原宿復元図がある。解説板の左脇に『問屋場跡』の看板が立っている。

「本陣跡」 右手ガレージの脇に『本陣跡』の解説板がある。これでは当時の様子を想像するのが難しい。

「伊吹堂」 伊吹艾(もぐさ)の伊吹堂亀屋左京のお店。今日は表の間でご夫婦が商品の箱詰め作業をされていた。記念に買い求めたくてもお灸では・・・で諦めた。後には本家伊吹艾の衝立と頭の大きな福助人形が座っていた。

「伊吹堂の看板」 貫禄のあるこの看板、日本の景色といったところ。

「日枝神社」 右手の日枝神社、社叢の杉の木の葉が真っ赤に染まり、花粉飛散の準備が出来ている。 「銀行跡」 この古い建物が旧柏原銀行の建物。柏原銀行は明治中期から昭和初期まで営業していて、今の滋賀銀行の先駆けとなった。

「薬師道道標」 宿の左に立つのが明星輪寺への道標で『従是明星山薬師道』とあり享保2年(1717)の建立。 「郷宿」 左手に立っている立派な建物が郷宿と呼ばれ、脇本陣と旅籠との間の役目を負っていて、公用の庄屋クラスの宿泊に利用された。この後藤家はその歴史を知る貴重な存在とか。立派なものだ。

「松並木と北畠具行墓入口」 少しばかりの松並木があって、右手に『北畠具行墓』の看板がある。具行は後醍醐天皇暗殺計画で活躍した公家で、後に捕まりこの地で処刑された人物。この先に宝篋印塔ある。 「薬師道道標」 長沢の集落に入るとすぐ左手に道標がある。これも明星輪寺への道で『屋く志へ乃』と読み取れる。これも享保2年(1717)の建立とか。

「小川関跡」 集落の西で道は二手に分かれる。その分かれ道に『小川関跡』の標石と解説板がある。ここは中世の関所が有った所。

「梓関跡の解説板と墓跡黒谷遺跡」 右の杉林へと入って行き坂を上る。これが粉河坂。湿った杉落ち葉の道を歩いて元の道に合う。国道21号に合流する所左手に『梓関跡』の解説板と『墓跡黒谷遺跡』の標石と『中山道』の碑がある。 「八幡神社」 梓の集落を過ぎ国道の右手川沿いの道をしばらく歩く。桜並木、松並木があり、川の向こうは杉林で葉が真っ赤になっており花粉症で悩む人はこれからはとても歩けた道ではない。やがて国道に合流するが、工事中で片側交互通行の大渋滞、それを横目に見て歩き、左に分かれると一色の集落で右手に八幡神社がある。 「一色一里塚跡」 今度は名神高速沿いに歩く。左手名神高速のフェンスの際に真新しい『中山道一里塚』の碑と解説がある。この塚には榎が3本づつ植わっていたとある。

「日本武尊腰掛石と鞍掛石」 湧き出た泉が神社の前では池となり、その先は地蔵川となって宿の左手を流れる。醒ヶ井には『三名水四名石』があり、三名水は『居醒の清水』『十王水』『西行水』、四名石は『蟹石』『腰掛石』『鞍掛石』『影向石』で居醒めの清水の湧き出し口に蟹石が、神社の右手に腰掛石と鞍掛石が流れの中にある。影向石は埋まってしまったと言う。流れには梅花藻が繁りハリヨが生息する。

「延命地蔵尊」 流れの向こう、神社の右隣に有るのが延命地蔵堂で、昔は川の中に有ったのでこの地蔵のことを尻冷やし地蔵と呼ぶ。流れには水車が回っている。 「本陣跡」 流れの向こう、地蔵堂の先に本陣跡。本陣は江龍家で建坪は178坪(約587㎡)有ったと言う。今は料理旅館樋口山となっている。

「復元された問屋場」 流れの向こう、本陣跡に続いて復元された問屋場跡がある。資料館になっており有料なのに管理人は居らず切符はどこだか離れた場所へ買いに行かねばならない。コインボックスを置いておけば良いのに。

「ヤマキ醤油」 宿の右手に数軒古い建物が並んでいる。その一つで二階が白い塗籠壁で下は格子の家がヤマキ醤油の店、店先に甘酒ありますの張り紙、もうすぐ雛祭りなのだ。

「明治天皇御駐輦跡」 右手立派な門構え、その前に『明治天皇御駐輦跡』の碑が立っているのが元宿役人の家。この先右手に『天然記念物御葉付銀杏』の了徳寺がある。

「十王水」 左手川の中に『十王』と刻まれた石灯篭が立っている。その奥から水路となって流れ込んでいるのが十王水。近くに十王堂があったのでこの地名が残っている。

「宿出口の道標」 家並が途切れた右手に道標があり『中山道醒ヶ井宿、番場宿へ一里』とある。ここで宿を出る。

「いっぷく場」 国道に合流し丹生川を渡り右に分かれ河南、樋口の集落を行く。街道の左手に『いっぷく場』と言う看板を吊るした家がある。昔の街道もこんな様子だったのか。この辺りでは妻入りの家が目に付く。 「久礼の一里塚跡」 国道を横切り、学校を左に見ながら進むと広い道に突き当たる。右に行くと国道へ出るが、左にとり北陸自動車道をくぐる。くぐった先に『中山道一里塚の跡』碑と解説板がある。これが久礼の一里塚、江戸へ117里、京へ19里。

「中山道番場宿」 次の交差点の右手前はポケットパークになっていて『中山道番場宿』の大きな碑と昔の宿場の絵図がある。

「鎌刃城へ3キロの看板」 東番場から西番場に入るところに『鎌刃城跡へ3キロ』の看板が立っている。 「北野神社」 西番場の中ほど右手に北野神社がある。この先家並が途絶えると共に左手から名神高速が寄ってくる。 「小磨針峠へ」 名神高速の横を登ってゆく道が遥か先の小磨針峠まで続くのを見通すことができる。

「磨針峠望湖堂碑」 磨針の集落を抜け峠の上に出た。ここから階段で左に上がると峠の茶屋や琵琶湖を眺める望湖堂が有るのだが工事中、クレーン車などが居たので寄らずに下る。途中で一度だけちらりと琵琶湖が見えた。峠を下りきって国道に出る。その角に『舊中山道磨針峠望湖堂』の大きな碑が立っている。

「おいでやす彦根市へ」 国道で矢倉川の橋を渡り再び左手に別れる。その左手にモニュメントがある。3本の石柱の上に商人、旅人、虚無僧の像があり、石柱には『おいでやす彦根市へ』とある。

「明治天皇鳥居本御小休所碑」 宿の道が左に曲がる角のところ右手に門構えの大きな家、その門の前に『明治天皇鳥居本御小休所』の碑が立っている。この旧家が赤球神教丸の有川薬局で和宮もここで休んでいる。

「赤球神教丸」 赤球神教丸は鳥居本の特産で下痢腹痛の妙薬、創業万治元年(1658)でこの店の賑わいは『近江名所図絵』に描かれている。建物は宝暦年間(1751~64)、今も変わらず営業している。

「合羽の看板」 斜め向いにも合羽の看板が下がった家がある。こちらは最近新築されたのか、それとも改装されたのか真新しい感じである。古いものが無くなってゆく中で、古い姿で再生されるのは嬉しい事だ。 「本陣跡」 左のフェンスに『中山道鳥居本宿本陣跡』と書かれた木札が取り付けられている。ここが寺村家本陣の跡。屋敷の建坪は137坪(約452㎡)で門構え、白砂の前庭、奥には広い庭園、土蔵が有ったと言う。

「宿の中心部」 右へ入る道の正面には近江鉄道鳥居本の駅。本陣の向い道の右手前角に脇本陣。左手本陣の先には問屋を兼ねた脇本陣があり、右手道の向こう角に高札場があった。

「塗籠に袖壁」 これが宿場だ~!と叫びたくなるような風景。 「典型的な町屋」 このような町屋が何軒も残っているとは何て素晴らしいこと。感激の連続である。

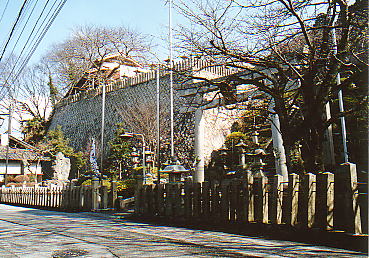

「専宗寺」 宿の右手に聖徳太子の旧跡と言われる専宗寺がある。 「彦根道道標」 宿の西の外れで右に曲がる道がある。これが彦根道で、朝鮮通信使が通った脇往還、朝鮮人街道とも呼ばれる道。その角に道標が立っている。『左中山道京いせ、右彦根道』文政10年(1827)の建立。

「俳人五老井森川許六遺路の碑」 最近開発された住宅地を行く。霊園入口にこの標石が立っている。許六は彦根藩士で芭蕉の高弟でここに庵を築き、その井戸と句碑がある。 「床山八幡宮」 右手に床山八幡宮の鳥居があり脇に『芭蕉昼寝塚、祇川白髪塚』の標石がある。境内の左奥に句碑と解説板がある。

「昼寝塚」 昼寝塚には ひるがほにひるねせうものとこのやま 芭蕉

「白髪塚」 白髪塚には 恥じながら残す白髪や秋の川 祇川居士 「五百らかん碑」 彦根インターのバイパスをくぐる手前右手に『天寧寺五百らかん七丁餘』の石碑と右に『はらみち』の碑がある。 「多賀大社への道標と常夜灯」 やがて左手、国道306号線との交差点手前に常夜灯と5本に石碑がある。多賀大社への東参道近道のしるべとして建立したとある。

「大堀山」 左手の小高い丘が大堀山で、壬申の乱で戦場となった東山道の鳥籠山(とこのやま)ではないかと言われている。 「中山道旧跡床の山」 芹川を大堀橋で渡ると右手の丘が旭森公園で、道路脇フェンスの外に碑が立っている。正面には『中山道旧跡』、左の面には『ひるがおに昼ねせうもの床の山、芭蕉』とある。この丘も鳥籠山と言われている。

「多賀道道標」 川を渡ってすぐ左に入る道も多賀大社への道で手前角に道標が立っている。『是より多賀みち』 「石清水八幡と扇塚」 旭森公園の先右手、山の中腹に石清水八幡宮があり、そこへ上がる石段の右手に扇塚がある。彦根藩は能楽が盛んで、九世喜多流宗家が彦根を去るに際して扇を埋めた跡とされている。

「古い家」 大堀の集落を抜け田園地帯をただひたすらに歩く。街道の所々で古い造りの家が目に付くようになってくる。 「古い家」 二階が塗籠、下が格子作りの典型的な町屋。

「地蔵堂」 踏切を渡って初めての交差点、右向こう角に有るのが大北地蔵。地蔵は普通石造りであるが、この地蔵は木彫で彩色されているとか。眼病にご利益があるらしい。 「古い家」 宿に入ると早速このような古いつくりの家が目に入る。

「高宮宿の町並」 道は少し左にカーブして、その両側には宿場らしい家々が続く。

「高宮神社」 右手に高宮神社。昔は山王権現と称し鎌倉末期の創建とか。縁結び、夫婦和合、開運厄除けの神様。 「布惣跡」 神社の前にある古い建物が高宮布(近江上布)の『問屋布惣跡』。近隣で織られた麻布を集め全国へ販売した。

「宿を横切る小川」 宿を横切る小川の両岸は石積みの上に黒板塀が続き日本らしい情緒がある。 「提灯屋さん」 宿の中ほどにある提灯屋さん。色々な提灯が店先に並べられていて面白い。

「多賀大社の一の鳥居」 左手に多賀大社表参道の大きな石の一の鳥居。高さ11m柱間8m、寛永12年(1635)の建立。右には道標と常夜灯も立っている。

「芭蕉の泊った旧家」 小林家では後、庭に塚を作り古い紙子を収め『紙子塚』と名付けた。

「円照寺」 宿の中央右手にあるのが円照寺。門前に『明治天皇行在所聖跡』の大きな碑が立っている。 「本陣跡」 円照寺の向いに表門だけ残っているのが本町小林家本陣の跡。総坪数448坪(約1,480㎡)、建坪123坪(約406㎡)あったと言う。

「無賃地蔵」 昭和52年の橋改修の際に橋脚下から2体の地蔵が発掘され、最初の橋の礎になっていた地蔵として堂を建立、無賃地蔵と名付けられた。 「無賃橋」 天保の初め彦根藩はこの地の富豪らに費用を広く一般から集めて橋を架けさせた。天保3年(1832)に完成し、この橋では渡り賃を取らなかったので『無賃橋』と呼ばれた。

表紙へ 目次へ ホームへ 次へ 掲示板へ

|