最寄駅 JR東海道線草津駅

東海道第52宿

本陣2、 脇本陣2、 旅籠72、 問屋場1

総人口2,351、 家数586

大津へ 3里半6丁

|

所在地 滋賀県草津市 最寄駅 JR東海道線草津駅 東海道第52宿 本陣2、 脇本陣2、 旅籠72、 問屋場1 総人口2,351、 家数586 大津へ 3里半6丁 |

| 平成11年11月6日(土) いよいよ東海道も上がりに挑戦、近江2宿と京へのゴールとなった。 お休みがなかなか取れない中での貴重な連休、天気も絶好の秋晴れ、爽やかな気持ちで出発する。 JRバス、東海道新幹線、草津線と乗り継いで、10時丁度に石部駅前をスタート。 |

|

三上山 石部の宿を出るとすぐに金山跡。今は灰山と呼ばれ山裾を迂回する上道を行く。 東名をくぐり下道と出会うとそこからは草津線沿いに歩く。 右手には近江富士と呼ばれる三上山が見える。昔俵籐太が大ムカデ退治をした事で有名。 |

|

和中散本舗 林の集落を過ぎ六地蔵に入ると、道中薬で名高い旧和中散本舗、ぜさいや大角氏邸。街道沿いに店舗、製薬場、屋敷などがそのまま残っている。 江戸時代には休憩本陣として使われたため、内装や襖絵が立派で庭も小堀遠州の作といわれる。 |

|

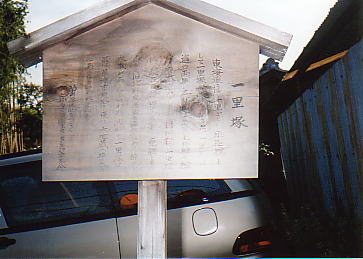

一里塚跡 手原から目川にかけての街道沿いには堂々たる構えの町屋が見られる。 街道は金勝川に突き当たり右に折れる。ここが目川の立場跡。 目川村の一里塚と目川立場・田楽茶屋・元伊勢屋の解説板がある。 ここには立場茶屋があって、地元食材を使った菜飯田楽が名物であった。 |

|

うばがもちや 目川から先は日本一の天井川草津川に沿って歩く。新幹線をくぐり、国道1号線交差点を右に100メートル程行くと、草津名物の「うばがもちや」が有る。 創業430年、古くは矢倉・草津宿の西の入口に有った。廣重の『草津、名物立場』に描かれている。 |

|

草津川を渡る 国道1号線を横切ってすぐ左に土手を上がり、橋を渡る。視界がいっきに広がる。 土手を下ると宿の入口、左手に屋根の付いた見事な常夜灯、横町道標がある。 『左東海道いせ道・右金勝寺しがらき道』とあり文化13年(1816)建。 |

|

追分の常夜灯とトンネル 草津川に沿った古い町・横町を進むと、丁字路に突き当たる。 ここが中山道との分岐、追分見附で宿の中心。 中山道は明治19年(1886)草津川にトンネルが掘られるまで『かち渡り』で、分岐は川向こうの大路井にあった。 今、トンネルの右に大きな常夜灯付道標『右東海道いせみち・左中山道美のぢ』 |

|

草津本陣 道標で左に折れると、国の史跡に指定された田中七左衛門本陣がある。 ここは二川宿本陣と同様に、江戸時代の姿をほぼ完璧に残した貴重な史跡で、改修工事を終え一般に公開されている。 |

|

田中九蔵家本陣跡 田中七左衛門本陣を過ぎ、街道の左手に、粗末な板切れに一枚の張り紙で記された本陣の案内。 これが草津のもう一つの本陣、田中九蔵本陣の跡。 全く遺構が残っていない。 |

|

旅館野村屋 間も無く街道にアーケードが架かり、その下に江戸城の創建者太田道灌が遠祖と言われる太田酒造とその道灌蔵がある。 その先に江戸後期から続くと言われる古い旅館、野村屋がある。 宿の氏神立木神社を過ぎ町名が草津から矢倉に変わると宿を出る。 |

|

やばせ道の道標 矢倉町のひょうたん細工専門店・瓢泉堂の角にやばせ道の道標が有る。 廣重の『草津・名物立場』に描かれた場所で、当時はここに、姥が餅屋が有った。 道標は享保15年(1730)に立てられたもので、『右やばせ道・是より二十五丁大津へ船わたし』とある。これを折れて西に進むと琵琶湖東岸の矢橋湊に至る。近江八景の『矢橋の帰帆』で知られた所。 街道はやや南へと下り瀬田の唐橋、大津へと向かう。 |