ホームへ 目次へ 戻る 次へ 掲示板へ

伊賀街道独歩記

いがかいどうひとりあるき

伊賀街道ウォーク その2

平成19年4月29日(日) <その1>

今回は長野峠越えが主目的である。インターネットを使って調べたところ、この街道を歩いて記録を公開している先輩達は、峠への道が余りにも荒れているため、二人が二人とも途中で断念して引き返し、下のトンネルで抜けている。あ〜こんなに難しい所なのか。

昨日は低気圧が通って全国的に風が強く、大荒れとなった。打って変わって今朝は素晴らしいお天気だ。JR東海道本線、近鉄名古屋本線、三重交通バスと乗り継いで前回の終着点である長野東まで。降りたら先ずウグイスの囀りが歓迎してくれた。

長野宿

「長野東バス停」

午前10時24分、たった一人の乗客がここで降りてバスは空となった。何だか運転手さんに申し訳なく気の毒な気がした。前回はここで帰りのバスに飛び乗った。その記憶は未だ生々しい。そのバス停からのスタートである。

「長野宿の街並み」

山並みに向かって宿場の道は延びており、ウグイスの声が絶え間なく聞こえ静かで落ち着いた街並みである。宿に入って間も無く左手、街道の下にお寺があり、そこから街道は少しの間宿場の道から右にそれ、再び元に戻る。戻った所が長野のバス停で、そこに木の道標が立っている。『前方は長野宿、後方は東の城まで0.4K、左は長野城跡蝶博物館まで0.2K、右は目無し地蔵まで2.3K』とある。

「長野宿復元図」

二階に手摺欄干のある家や二階の低い格子造りの家が並び、やがて左手に『長野宿復元図』がある。昔は宿の両端に曲尺手があった。ほぼ中央に本陣の役割を担った庄屋の岡喜左衛門家があり、その先両側に火除け土手、その先右に問屋場が。旅籠は7軒あったことが良く分かる。真新しく綺麗な看板で、こんなのが有ると街道歩きの我々には本当に有り難い。

「本陣跡と火除け土手」

本陣跡は美里郵便局になっており、その向かい石積みの上に白いフェンスの広場があり、滑り台やブランコなどの遊具がある。ここが昔の火除け土手だ。

「土手の石碑と石仏」

火除け土手の上に元村長の『谷口氏顕彰碑』(大正5年3月建立)や供養塔・常夜灯の崩れた石が置かれている。

「長野宿の家並み」

街道に沿って間口の広い家が並ぶ。切妻平入りツシ二階の家や、二階が高く窓に手摺欄干のある家などがある。壁が黒いので控えめな感じがするが、いずれも大きく立派な家である。

「石仏」

左に小さな石仏がある。折れたのが積まれているようで何仏か分からないが綺麗なお花が供えられている。お地蔵様か馬頭観音か。

「龍光寺」

宿の出口近くで街道はまた右にそれ、その先で元に戻る。その間にお寺『薬王院龍光寺』がある。この付近の民家の軒先に薪がうず高く積まれていた。最近では薪そのものを見る機会が減ったので、懐かしさを感じた。この宿に入る時と出る時に、街道が宿を貫く道からそれたのは、そこが昔の曲尺手で、今の道がそれを無視して真っ直ぐに貫いていたのだ。街道が元の道に戻ったとろで左から国道が北長野橋を渡って合流してきた。ここからは3本の道が1本になって峠へと向かう。

長野宿から長野峠へ

「平木への分岐」

暫らくは左手の長野川に沿って国道を行く。右手の田圃で畔の手入れをしていた人に、この先の旧道長野峠の様子を聞いてみたが、行った事が無いので分からないとの事だった。新しい道が出来たら誰だってそんな所へ行かないもんね。そこへ先ほど乗ってきたバスが平木の終点で折り返してきた。運転手さんが微笑んでくれた。やがて平木への分岐が近付いてきた。

「石仏」

道の分岐の手前右に狭い階段があって、その上に赤く塗られた小屋があり、中に石仏が何体か祀られている。

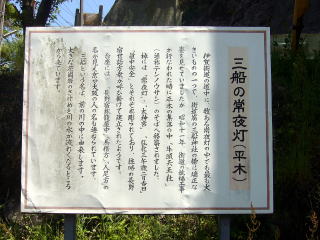

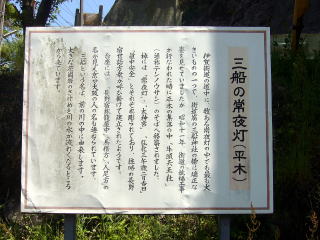

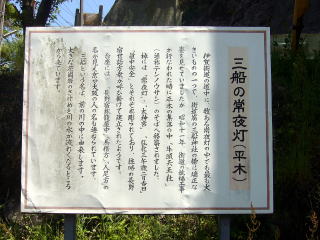

「三船の常夜灯の解説」

平木への道が右に分かれた先に『三船の常夜灯』の解説が立っている。それによると『伊賀街道の道中に、数ある常夜灯の中でも最も大きいものの一つで、街道筋の三船神社の傍らに端正な姿を見せていましたが、昭和十一年街道の拡幅工事が行われた時に、平木の集落の中「牛頭天王社」(通称テンノウサン)のそばへ移築されました。竿には「常夜灯」、「太神宮」、「弘化三年午歳二月吉日」、「道中安全」とそれぞれ彫られており、往時の長野宿世話方衆が呼び掛けて建立されたようです。台座には「長野宿旅籠屋中」、「馬借方」、「人足方」の名が見え京や大阪の人の名も連ねられています。三船という名は、前の川の中に由来します。大きな花崗岩のさけ目を川の水が流れ下るところから来ています。』とあった。ここから上に登った所に道路改修記念碑が立っている。

「山道を行く」

中出川の三船橋を渡って国道を峠へと向かう。木々は新緑で色鮮やかに輝き、その中にヤマザクラが混じって初夏らしい爽やかさだ。

「馬頭観音」

右手の崖がコンクリートで覆われたところに馬頭観音が祀られている。工事の際に祀るところを準備していたのかと思うと、関係者の優しさが伝わってくるようだ。近くの道端でオバサンが何かを採っている。「何が採れますか?」と聞くと、「蕗を採ってます」と返事が来た。

「犬塚地蔵」

道路工事現場に差掛かった。信号機で交互通行をしている。右手の崖を削り道幅を広げているようだ。そこを通り過ぎると道路の右手先の方にトンネル工事現場があった。国道を行くと間も無く石垣の向こうにお堂が見えた。前に大きな解説板がある。これが犬塚地蔵(犬塚)なのだ。

「犬塚地蔵(犬塚)の解説」

『このお地蔵さんは、ハシカや授乳の障害、首から上の病気などに霊験著しいとして昔から厚い信仰を集めていますが、このお地蔵さんにはこんなお話があります。往時長野氏の家来に「鹿間」という一人の武士がいました。彼は猟が好きで、暇が出来ると犬を連れて山を歩き、獣を追っていました。良犬が欲しいと思うは猟師の常。観音様に祈請して見事な犬を手に入れ、猟に励んだある日のこと、犬が吠えに吠えて、進もうとする鹿間氏を噛もうとする勢い。遂に、腰の刀で犬の首をはねたところ、犬の首は空を跳んで、大木の枝でこちらを狙う大蛇の喉に噛み付きました。犬の忠義に感じ入った鹿間氏が、この地に首を葬りお祭したと言うのです。』

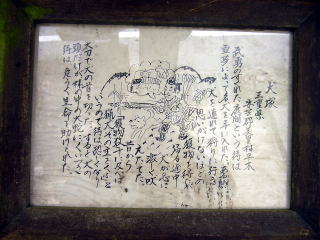

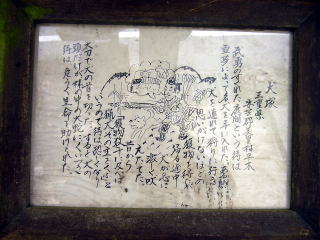

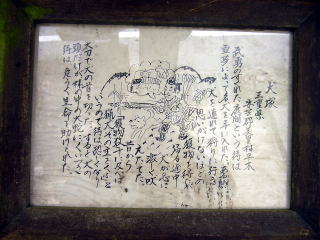

「絵入りの解説」

昔の文書のような絵入りの由来が額に入れて飾ってある。その話は先の解説とちょっと違う。

『犬塚、三重県、安芸郡美里村平木。 武勇のすぐれた鹿間という侍は、霊夢によって名犬を手に入れた。ある時犬を連れて狩りに行き、思いがけないほどの獲物を得たが、帰る途中犬が急に激しく吠えたてた。昔から「獲物数十に及べば猟犬その主をくふ」というので侍は恐ろしくなり太刀で犬の首を切った。すると犬の頭だけが、林の中の大蛇にくいつき、侍は危うく生命を助けられた。』

「地蔵など」

お堂の脇に「犬塚」、「地蔵尊」、「供養塔」がある。国道に近い大きなのが犬塚で、その横が地蔵尊、これには天保5年(1834)の年号が刻まれている。奥に有るのが供養塔でこれにも天保5年とある。ここで小休止、おにぎりを食べて、飲み物で喉を潤す。

長野峠

「長野峠への道標」

地蔵堂の先から国道と分かれ右に上る道があり、そこに木の道標が立っている。『旧長野峠まで約30分』、もう一つのには『長野古道(旧伊賀街道)』とある。

「峠への入り口」

幅は狭いがコンクリートで舗装された道が上へと延びている。これが峠へと続く犬塚作業道だ。

「犬塚作業支線への分岐」

山の中の道をしばらく進むと分岐に出た。先へ進む道から右に折れる道が別れ、先へ進む道には車両通行止めのガードが置かれている。そばに木の道標が立っていて『直進は旧長野峠、右は犬塚作業道支線』とあり、これに『長野古道』と書かれ矢印の入った標識が打ち付けてある。

「杉木立の中を行く」

車両は通行止めであるが、峠へはこの道だ。歩くのは構わないと先へ進む。杉木立の中を真っ直ぐに進んで行く。昔の峠道は傾斜に関係なく真っ直ぐに進んだ。今は車だから遠回りをしても出来るだけ傾斜を少なくして行く。だからくねくね曲ってヘアーピンカーブなどがあるのだ。

「道が無くなる」

快調に林の中の道を進んで行ったら、突然道が無くなった。良く見ると先に丸太が2本渡っている。これが道なのか?

「苔むした丸木橋」

急に不安になってきた。インターネットでこの道を歩いた記録を公開している先輩達は、二人が二人ともこの荒れた道に難渋して引き返し、トンネルを通っているのだ。それを見てきたから覚悟は出来ている。地図で見ると僅かな距離で、僅かな標高差だ。とにかく登ってみることにする。再び丸木橋がある。苔むして人の歩いた形跡が無い。あたりに目印となるものも無い。こうなれば自分の判断を信じるしかない。

「荒れた沢」

行く手は荒れた沢だ。風倒木が幾重にも幾重にも倒れていて、跨ぐかくぐるか、それの繰り返しだ。しばらくは写真どころではない。カメラはケースに収め、両手で木や岩を掴み前進あるのみ。靴は重装備で来たので正解であるが、手袋を持って来なかったのが悔やまれる。喘ぎ喘ぎ沢を登る。沢の水が細くなるに従って傾斜はますます急になってくる。風倒木が腐っていてくぐるたびに木屑がパラパラ落ちて粉まみれになる。沢の出会いに来た。右か左かどちらに行けば良いのか? 勿論標識など無い。磁石を出して兎に角西を目指す事にし、左の沢を登る。

「道路に出る」

どれだけ奮闘しただろうか。突然上の方に道路が見えた。あれ! こんな所に道路がある訳無いのに〜。何処へ出たのだろうか? 時間からすればとんでもない所まで行けるはずも無い。この道は一体何なのか? よじ登って道路へ出た。舗装道路でガードレールもちゃんと有る。狐につままれたみたいだ。持って来たのはYahoo地図情報からコース順にプリントしたもの。先の犬塚作業支線は載っているのに、この道は載って無い。突然舗装道路が出来る訳が無いのに・・・。でも確かにここには道が有る??? 腑に落ちないが、仕方なく西へと歩く。

「道路への階段」

カーブを一つ廻ったところに、偽木と丸太で作られた手摺付きの階段があり、下の谷から登って来られる様になっている。これが旧道か? 先の谷の出会いで左に行ったのが間違いで、右へ行けばここへ出たのか? 降りていって確かめてみるだけの時間と元気は無い。

「道路を横切る」

この階段から舗装道路を横切って道が続いている。少し入った所に白いものがある。長さ20センチくらいの鉄のアングルに白いペンキが塗られ、それに『長野古道』と書かれている。あ〜これが正解なのだ。今まで悪戦苦闘したのは何だったのか。沢伝いではなく、どこかに良い道があったのかと疑問が湧いてきた。でも、今更悔やんでも仕方が無い。兎に角ここまで来られたのだから。犬塚の道標では峠まで30分と書いてあったが、1時間掛かった。急に空腹を感じて、ここでお昼にする。こんな事も有ろうかと津新町の駅前でお弁当とおにぎりを買っておいて正解だった。

「長野峠」

食事を済ませ、休憩もとって、いよいよ午後の部の出発だ。山側の道に入ると間も無く、中電の標識に三つの小さな標識が付けられている。『長野古道』、『長野峠530m松阪の猪』、『Team Walker長野峠』。あ〜ここが峠なのか。でも、ここの有るのは個人が作った手作りの標識のみで、まともなものは何も無い。地図上の長野峠は長野隧道の真上でここからはだいぶ離れている。

「杉木立の中を下る」

峠を越えて下りに入る。下りは杉木立の中だ。ここも風倒木がいっぱいだが、どれもチェンソーで伐られていて、上りの時のように跨いだりくぐったりする必要は無い。足元を選んで歩けば良い。見通しが利くので随分楽だ。

「コンクリート舗装」

やがて右側から道が合流して、細いがコンクリートで舗装された道になった。もう快調に下るのみ。上りとは大違いである。

「峠への道標」

道の左右に工事のフェンスがあり、広い範囲に木が伐られ、桜や檜が植林されている。台風被害の修復工事なのか。やがて道路に出た。角に『従是旧長野峠道大山田村』と彫られた道標が立っている。これで街道の長野峠を越え国道に出たのだ。峠からここまではあっという間だった。

「林道起点」

今来た道を振り返ってみたら標識が立っていた。それには『民有林林道、栃ノ木線起点、幅員2.5M、延長600M、伊賀市』とあった。そういえばこの長野峠の事を栃ノ木峠とも呼ぶ。峠を越えて伊賀市に入った。

長野峠から汁付まで

「国道を行く」

街道は再び国道163号線となって伊賀上野を目指す。これからは下り坂だから気分が違う。辺りの景色を楽しみながら、ゆとりを持った街道歩きが出来る。鮮やかな新緑と遅れて咲いた山桜とが入り混じった、この季節ならではの景色を楽しむ。

「阿波簡易水道水源地」

街道が左にぐるっと回って不動橋を渡り、県道42号が右から合流した先の、右手上に『阿波簡易水道水源地』がある。

「伊賀街道標識と猿蓑塚」

水源地を過ぎて程無く、カーブの右手に『伊賀街道』の木製の標識が立っており、その山際に玉石垣と階段がある。ここが有名な猿蓑塚だ。

「猿蓑塚」

階段を上がった所に自然石の四角い句碑がある。これは天明4年(1788)の建立で、句は読み辛くなっている。その横に現代的な句碑がある。それには『猿蓑塚、初しぐれ猿も小みのをほしげ也』とあり、碑の裏面には色々と説明のようなのが彫られているが光の関係で読めない。この句は芭蕉が奥の細道の旅を終え、伊勢へ足をのばして遷宮を拝した後、故郷の上野へ帰る途中にこの山中で呼んだものだと言う。

そばに幾つかの句碑がある。

木馬道猿か抛ってふ栗つめて 九園

踏み崩せ長野峠の雲の峯 持風

故郷へ片足うれし弥生山 沾涼

首途や上野冬梅津ハ桜 ※市

伊賀伊勢をわけて鶯ほととぎす 若翁

「新長野トンネル」

猿蓑塚の向かい側、川の向こうにトンネルが見え、その入り口は板で塞がれている。道路際に絵の描かれた看板があり『(仮称)新長野トンネル工事、大型車もらくらく通れ、冬も安心のトンネルを作っています』とある。伊勢側、犬塚のところで掘っていたトンネルがここへ出てくるのだ。今の長野隧道より更に便利になるのだ。

「道端の花」

道端に珍しい花が咲いていた。伊勢神峠の下りでも見た花だ。これは多分マムシグサ(蝮草)(サトイモ科テンナンショウ属)だが、ちょっと気味が悪い。

「街道の大木」

街道の左手は綺麗な杉林がある。これには『間伐展示林』とあった。その先右手には大木がある。芽吹きはじめているが木の名前は分からない。昔の旅人もきっとこの木を見て歩いたに違いない。ここを過ぎると人家や田畑が見えるようになってきた。

「常夜燈」

街道の左下、田圃の際に常夜燈がある。これには五社八幡宮と彫られていると言うのだが、一面に蔓が巻き付いて読む事が出来ない。

「汁付バス停」

右手に広場と車庫があり、汁付バス停の標識が立っている。ここから伊賀上野へ行くバスが出ている。三重交通の阿波線、上野産業会館行きの乗り場だ。帰りはこのバスに乗ることになるのだが、1時間に1本しか無いので、何処で何時に乗るかよ〜く作戦を練らねばならない。

ホームへ 目次へ 戻る 次へ 掲示板へ

|