|

中山道ウォーク その13

「赤坂湊の常夜灯とモニュメント」 宿に入ってから一旦赤坂湊まで行き、そこからスタートを切ることにする。杭瀬川大橋の右手には常夜灯と復元された赤坂湊。その奥に白い洋館の赤坂港会館。左手には常夜灯をイメージした背の高いモニュメントが聳えている。

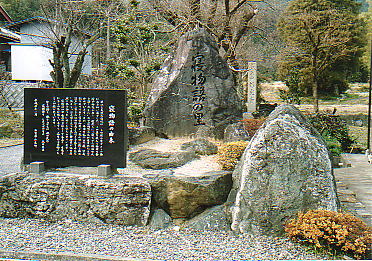

「赤坂宿本陣跡碑」 赤坂湊から宿場を西に向かうと間も無く西濃鉄道貨物線の踏切を渡る。この貨物線は石灰岩の山である金生山から掘り出された石灰を搬出するための鉄道である。赤坂から北に見える金生山は東斜面を大きく削られ無残な姿を見せている。貨物線を渡った先、左手小公園に『本陣跡』の標石と碑、解説板がある。ここに矢橋家本陣があった。間口24間4尺(約45m)敷地2反7畝(2,650㎡)建坪239坪(約790㎡)の規模で、玄関・門構えを備えた建物であった。門は現在の矢橋家に移築されている。

「谷汲道道標」 宿の中央十字路の手前右手一画に小さな禅蔵寺道標と大きな常夜灯型谷汲道道標と赤坂宿碑がある。右に行くのが谷汲山華厳寺への巡礼道。

「日蓮宗妙法寺」 右手に日蓮宗妙法寺、入口左手に『史跡所郁太郎墓』の標石がある。 「子安神社」 右手奥に鳥居が見えるのが子安神社。祭神は神功皇后で安産の神様。角の塀に『こくぞうぼさつ金生山明星輪寺』の看板がある。神社の右手がこのお寺への参道で、持統元年(678)役の行者の創建という古い寺。 「御茶屋屋敷跡」 左手に少し入ったところ赤坂中学校の横に将軍専用の宿泊施設だった『御茶屋屋敷跡』がある。大垣市指定文化財で矢橋家が管理し、今はぼたん園になっている。

「赤坂宿の家並」 二階の低い、袖壁を持った格子造りの家が並び落着いた雰囲気である。

「赤坂宿御使者場跡碑と兜塚」 左手少し高いところに兜塚。関ヶ原の合戦前日の戦いで亡くなった兵士を葬ったところで、古代の古墳でもある。左に『史跡赤坂宿御使者場跡』の標石も立っている。再び西濃鉄道貨物線を渡る。これは大久保駅や昼飯駅の石灰の荷積み駅から来る線。これを渡って宿を出る。

「よしたけ庵跡」 県道を横切りJR東海道本線下り線のガードをくぐると青墓に入る。集落の西の外れ、右手に石仏や石碑、五輪塔があり、『青墓のよしたけあん』の解説板と『小篠竹の塚』がある。源義経が金売り吉次と奥州へ下る途中、ここで父や兄の供養をし、源氏再興を祈願して芦(よし)の杖を地面に突き立て歌を詠んだ。 さしおくも形見となれや後の世に源氏栄えばよし竹となれ その後杖から根や葉が生えよし竹となった。

「照手姫水汲みの井戸」 よしたけ庵跡のすぐ手前を左に折れしばらく行った右手に『史跡照手姫水汲井戸』の石柱と奥に井戸と解説板がある。説教浄瑠璃『小栗判官』伝説で、照手姫が青墓の長者大炊家で召し使われこの井戸で水汲みをさせられたと言う。この辺り伝説の多い所だ。 「国分寺道道標」 橋の側に『青墓宿』と書いた標柱が立つのを見て大谷川を渡り、県道を斜めに横断する。この辺り集落ごとに国旗掲揚台が有り日の丸が翻っている。今日は成人の日、久しく見なかった風景に感動を覚える。やがて右手に常夜灯を兼ねた『国分寺道』道標がある。この先山麓に国分寺、途中の田の中に史跡公園がある。

「教覚寺」 国分寺道に折れたすぐ左手に春日の局ゆかりの寺と言われる教覚寺がある。 「一里塚跡」 旧道に戻って間も無く右手に背の高い『大神宮』と彫られた常夜灯がある。その前に『史跡中山道一里塚跡』の石柱がありこれが青野一里塚。ここからしばらくは、かつて青野ヶ原と呼ばれた所を西に向かって一直線に進む。黙々と歩くことおよそ30分。

「相川橋」 継父(ままてて)川に架かる追分橋と相川に架かる相川橋を渡る。

「東の見付の解説板と宿場マップ」 すぐ先左手に『東の見付』の解説板、隣に大きな『中山道垂井宿観光マップ』があり、その前に『中山道垂井宿』の標柱が立っている。宿に入ってすぐに右にカーブする。

「旅籠亀丸屋」 宿場の中で僅かに鍵の手になった十字路が有りそこが桝形で、ここからが宿の中心部になる。この十字 路の右向こう角に旅館亀丸屋がある。

「立派な入口の民家」 宿の右手には立派な入口を構えた家がある。何をしていた家なのだろうか。 「垂井宿本陣跡」 左手安田歯科医院の建物に張り付くように『中山道垂井宿本陣跡』の標柱と解説板がある。寛政12年(1800)の記録では建坪178坪で玄関や門、上段の間を備えた広大なものであった。本陣職は栗田家が務め酒造業も営んでいたとある。

「垂井の泉」 垂井の泉は、垂井の地名の起こりとなったもので、奥にある欅の大木の根元から湧き出している。泉は県の指定史跡、欅は県の天然記念物になっている。良く整備されボタンを押すとスピーカーから説明が流れる。ボタンを押してみたら聞くのは自分一人なのに結構大きな声だったので慌ててスイッチを切った。

「垂井宿商家油屋卯吉家跡」 本龍寺の向いには古い商家がある。二階は黒い塗篭造り下は格子で如何にも宿場の家と言った感じ。文化年間末頃に建てられたものと言う。

「本龍時と垂井宿の街並」 左に油屋、右に本龍寺を見て先へと進む。 「西の見付と廣重の絵」 やがて左手に木製の垂井宿の標識と、金属製の廣重の絵と解説板が立っている。解説板にはここが西の見付で、廣重はここから西の松並木を見て、雨の中を大名行列が向かってくる様子描いているとある。

「班女の観音堂」 左手の国道の先には専念寺。謡曲『班女』の観音堂があるとか。 「松並木」 しばらく振りで松並木になる。一部の区間は綺麗に整備されており、若い松も補植されている。

「六部地蔵」 松並木の中に地蔵の祠と綺麗な解説板。これが六部地蔵と言われる地蔵さん。厨子を背負って行脚する行者がこの地で倒れ、村人が祠を建てて祀ったもの。 「徳川家康最初陣地」 左手国道の向こうの山の斜面に『桃配山徳川家康最初陣地』の看板と幟がはためいている。関ヶ原の合戦で徳川家康が最初に陣地を構えた所。また壬申の乱で天武側の本拠地であった所とも言う。

「松並木」 国道と合流し一ッ軒交差点で右折し、国道とJR東海道本線との間にある道へと左折する。再び松並木が続く。

「園龍寺の明治天皇御膳水碑」 国道365号線を横断する手前右手に大きな『明治天皇御膳水』の石柱の立つのが遍照山園龍寺。

「常夜灯」 交差点を渡って西町に入ると左手に常夜灯があり、門松としめ飾りがしてある。過去の遺物ではなく、まだ人々の暮らしと繋がっているようで、ほのぼのとした温かみを感じた。

「西首塚」 右手に西首塚がある。幟が何本か立っていて、奥に『史跡関ヶ原古戦場西首塚』の石柱と祠が二つある。その奥の大木の下に塚が有る。家康が敵の首を実験し埋めた所が東首塚と西首塚と言う。

「矢尻の池」 橋を渡って坂を上るとやがて左に小さな池がある。大海人皇子の軍の兵士が水を求めて矢尻で掘った池と言われている。

「若宮八幡」 右からの国道に合流しすぐに右手へ分かれると山中の集落になる。右に若宮八幡神社の鳥居、神社は上の東海道本線を越したその上、山の中腹にある。 「鶯滝」 左下の川から聞こえるのが鶯滝の音。 「藁葺き屋根の家」 街道の右手に藁葺き屋根の家がある。街道を歩いていてもめったに見られない貴重な風景。住んで居る人には申し訳ないが良い目の保養になった。

「雪のある今須峠」 人里を抜け山路に入って、左右の鉄道線路がトンネルに消えると今須峠である。この辺り冬は積雪が多く通行が困難な所と言われるだけあって、今回も北の斜面や道路脇に雪が残っている。

「石仏群」 峠を下って国道に合流する直前、右の斜面に石碑や石仏などが並んでいる。 「一里塚」 国道に合流した所、左手に道路際に復元された一里塚がある。

「妙応寺」 右手に駐車場が有りその先の国道と東海道本線をくぐると妙応寺がある。ガードの手前には『曹洞宗青阪山妙応寺』の石柱やその他の石柱が立っている。ここは薬草の拘杞を使った精進料理で有名とか。 「今須小学校と中学校」 左手奥に今須小学校と中学校がある。ここの校庭が本陣の跡と言うのだが、何の表示も無い。子供達に地元の歴史を教える為にも是非標示と解説板くらいは欲しいもの。周りが広いので、万一見落としていたらゴメンナサイ。

「問屋場跡」 学校の先右手に、二階の屋根に煙出しのある古い立派な民家がある。ここが問屋場の跡。美濃十六宿の中で当時のままの姿で残っているのはこの山崎家のみ。

「真宗寺」 左手に真宗寺。 「法善寺」 川を渡って西町の右手には法善寺。どの宿場にもお寺があるが、それを維持してゆくのは大変だな~と思う。

「八幡神社」 左手八幡神社の鳥居の前に一対の常夜灯がある。門松、注連縄が張られまだ正月の気分である。

「常夜灯」 左手にも常夜灯。ここのは三段上がった所に有り、周りを低い石塀で囲まれている。門松が立てられ常夜灯に注連縄が巻かれている。世話をする人々の様子が目に浮かぶ。

「寝物語の里」 美濃側から国境を隔てて近江側を見る。 「旧跡寝物語碑と国境の標識」 左手に明治36年建立の『舊跡寝物語美濃国不破郡今須村』の石柱と国境の溝を越えた所に『近江美濃両国境寝物語近江国長久寺村』の木の標識が立っている。

「寝物語の里碑」 右手に『寝物語の里』の碑と由来を刻んだ石板がある。

「寝物語の里碑と解説」 左手消防ポンプ小屋の脇に新しい碑と解説板が立っている。 「かえで並木」 長久寺の集落を抜けると右手に山が迫り左手にJRの線路が見え、道はかえでの並木になる。 「神明神社」 右手神明神社の石の鳥居と常夜灯を見て間も無くJRの踏切を左に渡る。 「照手姫地蔵堂」 線路沿いに進むとやがて右手に地蔵堂がある。照手姫が地蔵に笠を被せて小栗判官の病気平癒を祈ったと言う伝説がある。

「柏原宿の街並」 宿に入ってすぐ東町から中心部を望む。この辺りでは生垣のある家が目立つ。

「秘仏安置龍宝院跡」 右手に自然石の大きな常夜灯とこの石柱が立っている。 「若宮八幡宮」 右手に『若宮八幡宮』、門松が立ち、注連縄が飾られ正月の装い。 「柏原宿脇本陣跡」 信号交差点を過ぎJR柏原駅への道も過ごすと、右手郵便局の手前に『脇本陣跡』の看板が立っている。当時は建坪73坪(約241㎡)の屋敷であったが、今は何の痕跡も残っていない。

「旅籠屋跡」 郵便局の向い、宿場の通りの左手には『旅籠屋跡』の看板が有り格子造りの家がある。この辺りには大小の旅籠が並んでいた。

「柏原宿本陣跡」 問屋場跡の先に『柏原本陣跡』の看板が立っている。ここには建坪128坪(約422㎡)の本陣屋敷が建っていたが、脇本陣共に昔の物は何も残っていない。

「伊吹堂亀屋左京」 右手に文化12年(1815)建立の常夜灯と高札場跡を見て小川(市場川)を渡ると、左手に伊吹艾(もぐさ)で有名な旧家『伊吹堂亀屋左京』がある。今日はと言うかこの時間はと言うか店が閉まっていて、店の中にある廣重の『柏原』にも描かれている有名な福助人形にはお目にかかれなかった。

「柏原宿歴史館」 その先右手に商家旧松浦邸を改造した歴史館がある。観光案内所の大きな看板が立掛けられており、宿場の資料が展示されている。

35,649歩

ページ公開 平成15年3月21日

表紙へ 目次へ ホームへ 次へ 掲示板へ |