|

中山道ウォーク その11 平成14年11月4日(月) 太田から間の宿新加納まで 8月29日と30日で十三峠越えに挑戦し、大井から太田までを歩いて以来丸2ヶ月の中断である。心は街道歩きへと向かっても諸般の事情が許してくれず、止む無く我慢してその日が来るのを待った。その間に季節は夏から秋へと変わっている。特に今年は寒さが早く訪れて今はもう初冬と言った感じである。 11月4日(月)休日 今朝はとっても寒く風が強い。6時57分の豊鉄バスに乗車。このバス今まではJRバスであったが赤字路線のため9月末で廃止され10月1日から豊鉄バスが肩代わりして運行するようになった。それ以来初めての利用である。豊橋駅で一日乗り放題の青空フリーパスを買って7時20分の東海道本線特別快速で岐阜まで行き、8時30分の高山本線に乗換えて9時11分美濃太田着。寒々とした空模様、時折細かな時雨が通る中を中山道に向け出発する。 今朝の朝刊にはノーベル賞を受賞することになった田中耕一さんが文化勲章をも受章したと皇居での礼装姿の写真が掲載されている。  中山道第五十一宿 太田宿 所在地 岐阜県美濃加茂市 最寄駅 JR高山本線美濃太田駅 本陣1、脇本陣1、旅籠20、総人口505、家数118 鵜沼へ 2里(7.9㎞) 「木曽川の右岸を行く」 美濃太田の駅に降り、トイレを済ませ歩きの態勢に整えて、いざ出発。11月になったばかりなのに非常に寒い。空は雪雲のようなのが流れており時折霧雨のような時雨が通る。駅から左前方に進み、前回の終りにした地点太田橋を渡りきったところまで行き、そこから可茂総合庁舎の前を通って木曽川の右岸の道に出る。

「太田宿の家並」 しばらく行って右に堤防を降り、一つ目の道に出るとそこが中山道太田の宿である。宿場の家並らしい風景が早速目に飛び込んでくる。  「太田稲荷神社」 左手に太田稲荷神社、赤い鳥居が川の方を向いている。社の右手に幾つかの墓と解説板が立っている。 「志賀重昂の墓」 右端の大きな自然石の墓石が志賀重昂の墓。『日本風景論』を著した地理学者で木曽川の太田から犬山あたりまでを日本ラインと呼ぶようになったその名付け親である。命名の因縁からここにも墓碑が立てられた。 「幡隆上人の墓」 左奥にある無縫塔(塔身が卵形をした塔婆のこと、卵塔)が槍ヶ岳開山で有名な幡隆上人の墓。上人は文政11年北アルプスの槍ヶ岳初登頂に成功し、頂上に阿弥陀如来、観世音菩薩、文殊菩薩の三尊を安置したと言う。

「祐泉寺」 隣にあるのが臨済宗妙心寺派の寺、祐泉寺。この寺も川の方を向いている。 「芭蕉句碑と水琴窟」 鐘楼の脇に芭蕉の句碑と水琴窟がある。 春なれや名もなき山の朝がすみ 芭蕉

「坪内逍遥と北原白秋の歌碑」 本堂の左手前に逍遥と白秋の歌碑が並んで立っている。 山椿咲けるを見ればいにしへを幼きときを神の代をおもふ この木の実ふりにし事ししのばれて山椿ばないとなつかしも 逍遥 細葉樫ふれりうち見やる石灯籠の青苔の色 白秋 「桝形」 祐泉寺のある所が東の桝形で、この先が太田の宿の中心部になる。ここからが上町で、上町には問屋場が1軒あった。

「小松屋」 宿に入ってすぐの左手に小松屋旧吉田家住宅。格子造りの平入りで二階は白い塗籠壁。当時の様子が見学出来る。

「古い家並」 宿の右手には宿場らしい造りの古い家が並んでいる。  「御代桜醸造」 右手に大きな蔵元御代桜醸造。昔は茶屋と酒の販売をしていたが、旧本陣から酒造権を譲り受け明治20年(1887)に創業した。

「御代桜の工場」 街道から右に折れると黒塀の工場や酒蔵が建ち並び、時代を感じさせる。 「林家脇本陣」 中町の左手には脇本陣林家がある。代々太田村の庄屋で、質屋、味噌醤油の販売を行い尾張藩の勘定所御用達などを勤めた。建物は宝暦(1751~64)以前のものと言われ、国の重要文化財に指定され昭和59年(1984)に解体修理が行われた。本屋には式台玄関、書院、上段の間を備え、表には連子格子、屋根には本卯建が上がっている。表門の右隣は分家、外観は本屋と変わらない。豪壮な町屋建築である。  「太田宿本陣跡」 右手斜め向かいに立派な門があるのが福田家本陣の跡。福田家は問屋をも兼ね米、材木を扱っていた。皇女和宮下向の際に立てられたという門以外は何も残っていない。  「袖壁のある酒屋」 下町の右手に一階二階ともに立派な袖壁のある酒屋さんがある。赤い郵便ポストと通りかかったお婆さんの姿がよく似合っている。

「旧太田代官屋敷跡地」 この先桝形で、桝形の先には国道41号線中濃大橋の取り付け道路が立ちはだかる。左折して次を右折して国道をくぐると右手先が太田小学校のグラウンド。左手の民家の前に旧太田代官屋敷跡地の碑がある。尾張藩の代官所跡で、小説神髄で知られる坪内逍遥は代官所役人の子としてこの小学校の地で生まれ、11歳までこの地で過ごしたと言う。

太田から鵜沼へ 「芳春寺」 代官屋敷跡地の左木曽川寄りに虚空蔵堂があり、そこを通って川べりに出るのが本来らしいが、そこを通らずに直進してしまった。芳春寺の手前で左折し川岸に出る。右手の河北山芳春寺には弘法大師の作と言われる薬師仏がある。 「深田神社」 お寺の左隣には深田神社、この辺り一帯を深田と言う。 「取組の一里塚跡」 坂祝町に入って堤防道路から右に折れ国道21号線へ、ここからはしばらく国道を行く。国道の左手に白い真新しい標柱に史跡一里塚跡とある。これが取組の一里塚で、塚は失われている。

「木曽川堤防上を行く」 坂祝町の役場を過ぎ、坂祝小学校を過ぎると、国道の左手に木曽川の堤防が迫ってくる。その上が日本ラインロマンチック街道と名付けられた遊歩道になっていて、しばらくは車の往来から逃れる事が出来る。  「国道をくぐる」 遊歩道が尽き国道に下りてしばらく行くと、山が右手に迫りその崖にへばり付くように高山本線が通っている。その鉄道トンネルの上に岩屋観音堂がある。それを下から眺めて通り過ぎ、更に進むと左手にカフェテラス『ゆらぎ』がある。その駐車場から階段を降り小さな流れに沿って国道と鉄道線路をくぐり山に入る。11時45分ちょっと早めであるがここで昼食をとることにする。目の前に木曽川の流れが一望出来る。 「謡坂へ」 国道をくぐったとたんに景色が急変し山に入る。これが謡坂。竹薮の中の細い道を上ってゆく。  「謡坂」 上るにしたがって公園の様に整備されてくる。日本ライン鵜沼の森で幾つかの遊歩道が作られている。

「謡坂の一里塚跡」 頂上付近に一里塚跡がある。右手石の土台の上に標柱があり、旧中山道うとう峠一里塚とある。この先には児童図書館や駐車場などがあり、右手から前方にかけて緑苑団地が広がる。団地の中の池に沿って右に廻り込むように進むべきところを、そのまま直進して団地の道を下る。下る途中前方に犬山城が見える。ところが正面にJR鵜沼駅が見えてきた。これは失敗と国道21号線に出て右折、更にその先で右に進み旧道に戻る。

中山道第五十二宿 鵜沼宿 所在地 岐阜県各務原市 最寄駅 JR高山本線鵜沼駅 本陣1、脇本陣1、旅籠25、総人口246、家数68 加納まで 4里10町(16.8㎞) 「常夜灯」 山から降りてきた旧道と今国道から分かれてきた道とが合流する所、交差点の角に常夜灯が立っている。ここからが鵜沼宿、国道から1本北に外れているだけで交通量が少なく閑散としている。 「大安寺橋と本陣跡」 木製の欄干のある橋が大安寺川に架かる大安寺橋。その先右手には旧家が数軒並んでおり、その先辺りが西行きの問屋を兼ねた桜井家本陣が有った。  「脇本陣跡」 右手に中山道鵜沼宿の大きな解説板が立っている。この辺りが酒井家脇本陣のあったところ。  「芭蕉句碑」 芭蕉はこの地に三度訪れ脇本陣の酒井家に泊まり、句を残している。その脇本陣跡の、宿の解説板と二ノ宮神社鳥居との間に芭蕉の句碑や更科紀行首途の地標識などが立つ。 ふぐ汁も食えば食わせよ菊の酒 汲溜の水泡立つや蝉の声  「古い街並」 神社の先左手にも何軒かの古い家があり宿場らしさを感じさせてくれる。

「中山道鵜沼宿碑」 次の信号交差点角に中山道鵜沼宿碑が立っており、この辺りが宿の出口である。 鵜沼から加納へ 「衣装塚古墳」 宿を出てしばらく行くと右手に大きなお寺が見えてくる。その手前右手奥に茂みが有る。これが衣装塚古墳。4世紀末から5世紀初頭に作られた直径52m、高さ7mの美濃地方最大級の規模をもつ円墳。

「空安寺」 浄土真宗の寺、光雲山空安寺。街道沿いに日露戦役忠魂碑が建っている。 「津島神社」 右手に津島神社。石の鳥居があるが建物はお寺の庫裏の様、そのはずこの拝殿の裏手が皆楽座という回り舞台になっている珍しいもの。

「幡隆上人碑」 やがて左手から来る国道と羽場交差点で合流し、しばらく国道を進む。やがて高山本線を跨ぐが、左下の道をそのまま進むと左手工場の建物の間に大きな石碑が有る。これが播隆上人の碑で、濃尾地震で上下二つに割れてしまったもの。またこの辺りが一里塚のあったところでもある。  「立場二十軒茶屋跡」 上の国道に上がって線路を越えるとやがて右手にJR各務原駅、左手に名電各務原駅。しばらく交通の激しい国道を行く。道沿いには大きなお店が並んでいる。間も無く右手にバス停があり、それに二十軒とある。この辺りが二十軒の立場跡。

「神明神社」 三ツ池町交差点の右手前に石の鳥居の神明神社がある。

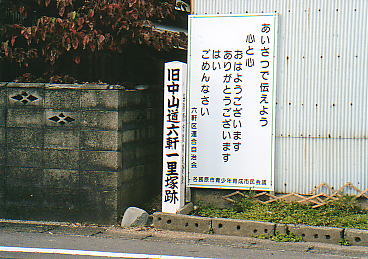

「川崎重工の前で名鉄を越える」 国道が名鉄を越える。この辺り左も右も川崎重工でなるほど町名もそのものずばり川崎町。陸橋の下に名鉄の三柿野駅がある。昔はこの辺り松並木の道が一筋東西に貫いていた野原だった。 「グライダー」 空を見上げるとグライダーが3機音も無く飛んでいる。前方、頭上、後方でそれぞれが悠然と舞っている。この左手に航空自衛隊岐阜基地があり、そこから舞い上がったもの。 「六軒一里塚跡」 名鉄を越えてしばらく行くと道は二手に分かれ、旧道は右手を進む。町名は蘇原六軒町。右手に白い標柱が立ち、旧中山道六軒一里塚跡とある。  「竹林寺」 左手には佛国山竹林寺、報恩講のお知らせが貼られている。 「六軒立場跡」 右手に六軒公民館、地名に有るとおり昔六軒の茶屋があった立場跡。 「神明神社」 右手には神明神社、神社の左に馬頭観音。 「信長町」 バス停に信長町とある。道路の右手一帯が那加信長町で信長公ゆかりの地なのであろうか。この写真は夕日の関係で振り向いて撮っている。

「市民公園」 各務原市の中心部に入り右手には警察署、市役所、スーパーユニーと続く。そして緑でいっぱいの市民公園、元岐阜大学農学部跡。この写真も振り向いて撮っている。 「新境川の那加橋」 公園の先が新境川(境川放水路)で、それに架かる那加橋を渡る。

「那加モール21商店街」 道をアーチ型のモニュメントが跨いでおり那加モール21商店街となる。 「日吉神社」 右手奥に名鉄各務原線新那加駅、JR高山本線那加駅。ここを過ぎ、商店街を抜けると道は二手に分かれ、右が旧道。旧道を進んだ右手に日吉神社。 「新加納一里塚跡」 道路が直進と右カーブに分かれる所、左手に新加納の一里塚跡。正面に間の宿新加納の解説板が立っている。  「間の宿新加納」 ここは鵜沼から次の加納までが4里6町(約16.5㎞)と距離が長かったため、新加納村に旅宿が設けられ、御小休本陣梅村屋があった。右手には大きな旧家がある。

「旧御典医今尾家」 突当たりを左に行くと今尾医院がある。ここは旧御典医の今尾家で、黒板塀の続く立派な屋敷が残っている。  「今尾家の屋敷」 夕日が眩しく写真が撮れていない。屋敷に沿って右に曲がるとその奥に旗本坪内家陣屋跡や菩提寺小林寺等がある。 「善休寺」 街道は突当たりを右に曲がり、更に左に曲がる。左手に大きな石柱が立つ。それには親鸞上人御旧跡真宗大谷派遇光山善休寺とあり、中山道と刻んだ灯篭も立っている。

「西坂の松並木」 家並が途切れる所左手に小さな松の木があり、そばに看板が立っている。それには中山道新加納西坂の松並木、『平成元年九月植樹、中山道新加納宿の会』とある。松並木とあるにしてはこの松一本だけしか見当たらない。田園地帯に入り、東海北陸自動車道をくぐる。 「街道沿いの家」 高田の集落に入り街道らしい風景が目に付く。

「くねくねと曲がる」 境川を越して蔵前の地区に入る。街道は緩いカーブが連続し、くねくねと曲がってゆく。所々に袖壁の有る古い民家が残っている。 今回の太田から加納までは6里10町(24.7㎞)あり、昼間の短い季節ではちょっと無理かと思ったが、やはり夕暮が早く、写真をとるのが難しくなってきた。止むを得ず間の宿新加納を過ぎたところで終りとし、最寄のJR高山本線長森駅へと向かう。街道から右にそれ名鉄の踏切を渡って田の中の一本道を行く。駅の待合室で疲れた足を揉みほぐす。風と冷え込みでとっても寒い。 無人駅だのに只今6分遅れのアナウンス、岐阜駅から放送しているのか、不思議な気がした。長森16時37分発に乗車し、1駅で岐阜着。17時00分の東海道本線特別快速に乗換え豊橋に18時07分着。18時10分豊橋駅発の豊鉄バスに乗り、18時45分我家に帰着する。久々の街道歩きで色々なストレスが解放された。 42,148歩 太田~加納 24.7㎞ ページ公開 平成15年2月26日 表紙へ 目次へ ホームへ 次へ 掲示板へ |