|

甲州道中ウォーク その1

平成15年6月5日(木) 日本橋から内藤新宿、高井戸、布田五宿の上石原まで

平成15年6月6日(金) 上石原から府中、日野、八王子まで

初日 6月5日(木)

6月4日夜、家内に二川の駅まで送ってもらって23時01分岡崎行きの電車に乗車し今回の旅が始まる。豊橋23時06分着。豊橋からは久し振りに夜行バス「伊良湖ライナー」を利用する。23時30分発、豊川市内でお客を拾って日付が変わった6月5日0時10分に豊川ICから東名高速に乗る。静岡ICで乗務員が交替し、足柄SAで時間調整して、5時30分東京八重洲口バスターミナルに到着。

台風5号が南海上に去り、青空がどんどん広がって行く気持ちの良い朝である。八重洲口を出て南へ、日本橋へと向かう。途中に牛丼の吉※家がある。こんな場所に、こんな時間に・・・、全国共通のメニュー、定番の朝飯を食べて腹ごしらえ。ブリジストンビルのところで左折し日本橋へ。

6時15分まだ人通りは少ない。平成10年12月27日にはここから東海道を品川の宿へと向かった。平成13年6月26日には中山道を板橋の宿へと向かった。今回は甲州道中(街道)を内藤新宿へと向かう。

日本橋 【にほんばし】

所在地 東京都中央区日本橋

最寄駅 JR「東京駅」、地下鉄「日本橋駅」

内藤新宿へ 7.9km

日本橋は江戸時代、五街道の起点となった橋。今でも日本の道路の起点であり橋の中央に『日本国道路元標』が埋め込まれている。しかし、頭上に高速道路が通っておりそちらに目が行って、古い方の日本橋の影が薄くなってしまった。

「日本橋から東海道方面を眺める」

橋の向こう左手、東海道で来た時には東急百貨店があり、中山道で来た時には取り壊され辺りが殺風景だった。今回はメリルリンチの大きなビルが建っている。凡そ5年で景色が変わる。栄枯盛衰の夢を見るようだ。

「元標広場にて」

いよいよ出発、向こうから来たお兄さんに記念のシャッターを押して貰う。得意のポーズではいパチリ、ご協力ありがとう。今回から道中の正味歩数を計ることとし、歩数計をリセットする。

東海道と同じく日本橋から銀座方面へ向かう。一つ目の日本橋交差点で東海道と分かれ右折。国道1号線もこちらのルート。甲州街道(国道20号線)も桜田門までは同じ。呉服橋からJRをくぐり大手町へ。国道はここを左折、日比谷から桜田門へと行くが、今日はせっかくだから皇居外苑を通って行くことにする。

日本橋から内藤新宿へ

「皇居大手門」

先ず正面に見えるのが大手門。江戸城の正門である。大手町のビル群を抜けると別世界が待っていたようだ。数年の首都圏暮らしが有ったけど、この辺りは地下鉄や首都高で通り過ぎるだけ。歩くのは初めての体験、ゆっくりと皇居を見ながら歩こう。

「桔梗門と辰巳櫓」

内堀通りから外苑の中へ入る。ここには未だ人っ子一人居ない。警備のお巡りさんに「桜田門へ抜けられますか~」と聞く。お巡りさんが「どおぞ~」。お堀(桔梗濠)に影を落とすのが辰巳櫓で、その向こうが桔梗門。

「皇居外苑から東京駅方面を望む」

振り返ると外苑の松の向こう、丸ビルの谷間に東京駅。丸ビルは古い方ではないよ、最近完成した新しいやつ。東京にもこんなに広い所があったのだ。

「坂下門」

蛤濠の向こうに有るのが坂下門。この辺りから足元は砂利敷きになる。

「二重橋」

石橋の向こうに二重橋。手前に柳、お堀には白鳥が浮かび、まさに絵葉書の世界。

「桜田門」

これをくぐって外苑を出る。

「桜田門から皇居を望む」

東京の都心にこれだけの水と緑があるなんて・・・、貴重な存在である。

「桜田門交差点から官庁街を望む」

目を反転させると、とたんに現実の世界。左に煉瓦造りの旧法務省本館から裁判所合同庁舎、右は警視庁。国道1号線はここを左折。ここから国道20号線(甲州街道)が始まる。

次の交差点が国会議事堂前、議事堂の写真を撮るにも立木が邪魔をして歩くルートからは上手く撮れない。写真は諦める。

「三宅坂交差点」

お堀を右に見ながら内堀通りを進む。この皇居一周のコースはランニングする人が多い。しかも多国籍。三宅坂の交差点には、左に社会党本部(新しく社民党になったがこの方が親しみ易い)右に最高裁判所、国立劇場が続く。

「半蔵門」

次の交差点が半蔵門。宮内庁関係者の出入りがここから行われるのか警備の車が詰めている。甲州街道はここを左折して麹町通り、新宿通りへと進む。

「新宿通りから四谷見附を望む」

半蔵門から麹町を通り、四谷の手前、左に上智大学のビルと聖イグナチオ教会の尖塔が見える。その先が四谷見附になる。JR四ッ谷駅の上を橋で越えると、渡った所が四谷見附交差点。この交差点近くのどこかに見附跡の碑があるはずだが見当たらなかった。見附とは城外を見張るために設けた番兵の居所で、江戸城には濠沿いに36ヶ所あったと言われている。ここを左に行くと迎賓館や東宮御所がある。

「四谷大木戸跡」

四谷4丁目外苑西通りとの交差点。ここに四谷の大木戸があった。国道はこの先でトンネルに入り新宿御苑の下をくぐる。人は通れないのでその右の新宿通りを行く。

「四谷大木戸跡碑」

交差点先左に四谷大木戸跡碑と大きな水道碑記(すいどうひのいしぶみ)、そしてそれらと玉川上水水番所跡の解説を記した解説板が立っている。木戸跡碑は出土した玉川上水の石樋で作られたもの。

「水道碑記」

水道碑記は玉川上水開削の由来を記した記念碑。玉川上水は多摩川羽村堰で取水しここまでは開渠で、ここからは木や石の樋を地下に埋設し江戸城内まで通水していた。そのためここに水門を管理する番所が置かれた。

甲州道中第一宿 内藤新宿 【ないとうしんじゅく】

所在地 東京都新宿区

最寄駅 JR「新宿駅」、京王線「新宿駅」

日本橋から 7.9㎞ 下高井戸へ 8.1㎞

甲州道中が制定された当初、日本橋を出て最初の宿は下高井戸で、距離にして4里2町(16㎞)もあった。宿間距離が長いと言う訴えが有り、元禄11年(1698)浅草安倍川町名主喜兵衛が宿場の開設を願い出て許可されたのが「内藤新宿」のはじまり。信州高遠藩内藤家下屋敷の土地の一部が用地として割かれたために「内藤新宿」と呼ばれた。上町と仲町があり、江戸四宿(品川、板橋、千住)のひとつ。

「内藤新宿」

四谷区民センターで新宿通りを左折し、1本左の道に入ると左が内藤町で新宿御苑大木戸門入口、右が新宿1丁目になる。内藤家下屋敷跡と言われるのが判るような気がする。宿は大木戸跡からこの先の追分あたりまでだったとか。

「太宗寺」

宿の右、新宿通地下鉄新宿御苑駅から少し右に入ったところに太宗寺がある。かつては宿仲町にあった内藤家の菩提寺。

「江戸六地蔵の一つ」

太宗寺の境内にあるのがこの銅製の地蔵で、江戸を守る六地蔵の一つと言われている。そう言えば東海道品川宿の品川寺にも露座の大地蔵があった。

「追分のだんご屋」

新宿通り新宿3丁目の交差点の手前左に『追分だんご』の店がある。早朝なので未だ店は開いていない。どのようなお店かな? 見られないのがちょっと残念。

「新宿元標」

この交差点の左手前の舗道上に直径1.5mほどの丸いタイルの絵が嵌め込まれている。『新宿元標ここが追分』とあり、現在の道路と江戸中期の様子が重ねて描かれている。ここで甲州街道と青梅街道が分かれていた。この新宿追分からが甲州街道。

「追分道標と新宿元標」

元標の車道寄りにモダンな道識が立っている。

「新宿三丁目、先は青梅街道」

この交差点から先が青梅街道、甲州街道はここを左に折れる。交差点の右向こうに伊勢丹本店があり、日本一繁華なところ。

内藤新宿から高井戸へ

「新宿駅南口」

新宿3丁目で左折し、4丁目で右折する。その先新宿陸橋でJRを跨ぎ新宿駅南口。通勤時間で人の波が多い。左には新宿サザンテラスなどがあり、街の様子が大きく変わっている。

「新宿高層ビル」

角筈を過ぎ文化服装学院の前辺りからは目の前に新宿副都心の高層ビル群が迫ってくる。

「首都高速4号線の下を行く」

西新宿3丁目で右から、そして間も無く左から高速道路が迫ってきてやがて頭上に架かる。これからしばらくは高速道路の下を歩くことになり、空が見えないので気分が冴えない。

初台には右にタワービルと東京オペラシティ(新国立劇場)がある。写真を撮ろうと思ったが自分のカメラでは全貌が納まらず諦める。ここでしばらく小休止、喉を潤す。

「幡ヶ谷の子育て地蔵尊」

幡ヶ谷1丁目歩道橋の左、コンクリートの建物の一部に収まった地蔵堂がある。解説によると貞享3年(1686)建立の子育て地蔵とか。

「牛窪地蔵尊と道供養塔」

笹塚交差点の手前左、ここにも地蔵堂がある。牛窪地蔵と言い正徳元年(1710)の建立。昔ここは刑場で牛を使った股裂きの刑が行われた。霊の祟りを鎮めるために地蔵が立てられた。隣に道供養塔、これは道路自体を供養して報恩感謝の念を奉げ交通安全を願うと言うちょっと珍しい供養塔である。

「珍しく古い家」

何でもない古びた一軒の家、東京ではこれがかえって珍しく感じる。

ここまで歩いて気が付いた。歩道を自転車で走る人がなんて多いんだろう。サラリーマンから子連れのお母さんまで、みんな自転車。都内では自動車のちょい乗りが出来ないためか。気を付けて歩かないとぶつかりそうになる。

「玉川上水」

松原の辺り右、フェンスの向こうに玉川上水の開渠部がある。説明によると徳川四代将軍は江戸の水不足を補うため多摩川の水を引くことを計画した。松平伊豆守信綱の家臣安松金右衛門の技術指導を受けた玉川兄弟によって羽村から四谷大木戸まで武蔵野が掘り割られ水路が築造されたとある。玉川とは川の名前と思っていたが、人名だったのだ。目からウロコ。

「築地本願寺和田堀廟所」

京王井の頭線を越えると右に明治大学の和泉校舎、その先に『築地本願寺和田堀廟所』の大きな石柱が立っている。右の広い範囲に墓地が広がっており、この中に樋口一葉の墓もあるとか。

甲州道中第二宿 下高井戸 【しもたかいど】

所在地 東京都杉並区

最寄駅 京王線「下高井戸駅」

日本橋から 16.0㎞ 上高井戸へ 1.4㎞

下高井戸宿と上高井戸宿は規模の小さな宿であった、互いに負担を軽くするため人馬継立を上下で15日ずつ交替して受け持ち、両宿で一宿の機能であった。元禄11年(1698年)に内藤新宿ができると、さらに客足は遠のいた。

「真教寺」

松原2丁目信号を右に入ると正面に真教寺がある。浄土真宗本願寺派の寺で、親鸞聖人80歳のときの自作の尊像と妻・玉日の君の像、関白九条兼実(玉日の父)の木造がある。

「栖岸院」

真教寺から続いて、街道の一筋右に寺町がある。その中の一つの栖岸院、知恩院を本山とする浄土宗の寺。江戸時代には住職が将軍に単独で拝謁できる「独礼の寺格」を許されていた。江戸名所図絵にも描かれている。

「下高井戸駅前」

お寺の道が丁字路で終り左に出ると京王線下高井戸の駅前。昔は周囲が畑の宿であったと言われるが、今は何の面影も残さない高速道路の下の街である。

「竹細工屋さん竹清堂」

京王線桜上水駅近くの右に明治40年(1907)創業という歴史のあるお店、竹細工の竹清堂がある。二階の部分に竹で編まれた白い大きな象が乗っている。このお店の辺りが宿の中心部であった。

「覚蔵寺」

その先国道の右に覚蔵寺。鬼子母神があるので有名、江戸時代から庶民の信仰が厚い。「江戸名所図会」によれば、文永8年(1271)に日蓮が鎌倉の龍ノ口で危うく処刑されかかったときに、ゴマの餅をくれた老女に感謝し、鬼子母神像をこの老女に与えた。その後、覚蔵寺の十三世日曜が、この老女の子孫から譲り受けここに祀ったと言う。

「宗源寺」

覚蔵寺の先国道沿い右にある。不動堂は、もともと宿の入口にあった高井山本覚院、ぞくに高井堂のものであった。明治44年(1911)に本覚院が宗源寺に合併されて、不動堂をここに移した。『高井戸』の地名は、この高井堂によるものだそうだ。この辺りに本陣があったらしい。

「首都高と分かれるところ日本橋から4里目」

上に架かる高速道路が右へ分かれてゆく手前に『国道20号線、日本橋まで16㎞』の標識。この近くに一里塚の説明板があると言うことだが、残念ながら見落としてしまった。

「ケヤキ並木」

高速道路が分かれていって、明るい空が見える様になった。ケヤキの並木が続いている。

甲州道中第三宿 上高井戸 【かみたかいど】

所在地 東京都杉並区

最寄駅 京王線「下高井戸」駅

日本橋から 17.4㎞ 国領へ 6.1㎞

上高井戸の長泉寺には本陣をつとめた武蔵屋の墓がある。

「環八高井戸陸橋」

環状八号線、通称環八通りの高井戸陸橋が上高井戸1丁目。この交差点の辺りに本陣が有ったと言われている。環八や環七は首都圏暮らしをしていた頃、渋滞で悩まされた所。

「井之頭辨財天道道標」

高井戸陸橋をくぐるとすぐに旧道は国道から左に分かれる。ケヤキの並木は無くなるが車の数が減って一息つく。間も無く右に『井之頭辨財天道是ヨリ一里半』の道標がある。

「長泉寺」

やがて左に曹洞宗の寺、長泉寺がある。寺の前の解説板によると、ここの墓地にかって上高井戸宿の本陣で有った『武蔵屋』(並木氏)の墓がある。

上高井戸から国領へ

「古そうな家」

長泉寺を過ぎて間も無く右に袖壁のある家がある。腕木や梁、二階の欄干手摺に特徴がある。様式は古そうでも建物自体はまだ新しい。

この辺り南烏山、下宿や中宿と言った地名がある。中宿の右に公園が有りベンチで一息入れる。頭上の木に小鳥のオナガがいた。豊橋では見掛けないので久々のウォッチングである。昼時も過ぎた(12時50分)。近くに手頃な中華レストランがあったので昼食とする。冷たい冷やし中華を食べて汗を止める。

「橋場の跡と地蔵」

街道の左、千歳烏山の駅近くに、銅製の橋の親柱と数体の石仏がある。橋場の跡とかであるが詳細は判らない。どなたかご存知の方は教えて~。

「仙川を渡る」

烏山住宅、給田北住宅を過ぎると仙川。橋の欄干手摺は最近街道らしいものに作り変えられたようだ。仙川を渡ると間も無く世田谷区から調布市に入る。

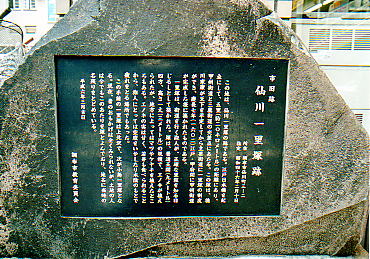

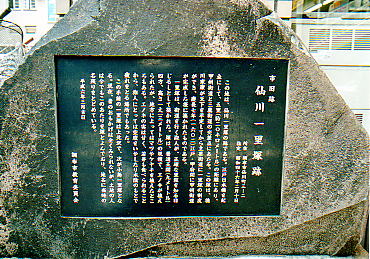

「仙川一里塚跡碑」

間も無く右から来た国道と合流する。仙川駅入口交差点のコンビニの前に『仙川一里塚跡の碑』がある。江戸日本橋から5里目。

「一里塚のある仙川駅入口交差点」

交差点の歩道橋の階段から見た景色。向いのコンビニの前に一里塚。国道の行く手にはケヤキ並木が続く。次の信号、キューピーマヨネーズの工場の先で左折し次を右折する。ここから再び国道に合流するまでが瀧坂と言う下り坂。ちょっと街道らしい雰囲気。

甲州道中第四宿 国領 【こくりょう】

所在地 東京都調布市

最寄駅 京王線「国領駅」

日本橋から 23.5㎞ 下布田へ 0.3㎞

国領、下布田、上布田、下石原、上石原の五つの宿で『布田五宿』と言う。本陣や脇本陣が無く旅籠が合わせて9軒、各宿に問屋を置いて人馬の継立を6日ずつに分けて担当していた。宿場とは名ばかりの小農村で、街道沿いは藪の垣根だけが続いていたと言う。しかし、幕末には花街として栄え、上石原は新撰組、近藤勇の生誕地として知られている。

「国道から分かれ国領宿へ」

瀧坂下で国道と合流し、しばらく国道を進む。この辺り地名がつつじヶ丘、聞こえが良くて不動産屋には好都合かも知れないが、旧道を歩いている者には全く面白味が無い。その土地土地の集落名や字名が色々な事を語り掛けてくれるのに。

調布警察署を左に過ごすとケヤキ並木の国道は右に分かれる。この辺りが国領。

「国領の街並」

どこにでも有りそうな街、マンションの名前に国領の名があるのでそれと判る。

「国領駅入口」

国領駅の入口交差点。この辺りやたらとコンビニが目に付く。

「古いスタイルの家」

街道の右に赤いトタン葺きではあるが、ちょっと古そうな家がある。昔の名残と言えそうなのはこれだけ。

甲州道中第五宿 下布田 【しもふだ】

所在地 東京都調布市

最寄駅 京王線「布田駅」

日本橋から 23.8㎞ 上布田へ 0.2㎞

「布田駅入口」

次の交差点左が京王線布田駅、右が三鷹への三鷹通り。

「成田山不動尊」

右手に成田山不動尊。

甲州道中第六宿 上布田 【かみふだ】

所在地 東京都調布市

最寄駅 京王線「布田駅」

日本橋から 24.0㎞ 下石原へ 0.9㎞

「蓮慶寺」

布田1丁目の左にあるのが蓮慶寺。徳川三代将軍・家光から御朱印地を賜り、それ以降歴代将軍家の菩提を弔う御朱印寺として、赤門設立と住職の乗駕が許された。

「調布駅入口」

間も無く調布駅入口。この交差点には右に西友、左にパルコがあり、賑わっている。

「式内布多天神社の標石」

調布駅入口の一つ手前、右に入る道に背の高い標石がある。ここを進み、国道を越えた先に神社がある。

「小島の一里塚跡」

調布駅前の賑わいが過ぎた小島町1丁目の右、駐車場の金網の柵の中に『市旧跡小島一里塚跡』の碑と解説板が立っている。江戸日本橋から6里目。

甲州道中第七宿 下石原 【しもいしはら】

所在地 東京都調布市

最寄駅 京王線「調布駅」

日本橋から 24.9㎞ 上石原へ 0.8㎞

「下石原の街並み」

下石原1丁目あたりが昔の下石原宿。右に平行して走る国道に中央自動車道の調布ICの取り付け道路がつながる。

甲州道中第八宿 上石原 【かみいしはら】

所在地 東京都調布市

最寄駅 京王線「調布駅」

日本橋から 25.7㎞ 府中へ 5.0㎞

「西光寺」

下石原1丁目を過ぎた左にあるお寺が天台宗の西光寺。徳川三代将軍・家光から御朱印地を受けた御朱印寺。明治12年(1879)に火災に遭い、山門や仁王門などを除いて多くが焼失した。この寺は甲陽鎮撫隊所ゆかりの地で、山門手前に近藤勇坐像が設置されている。

「新撰組局長近藤勇の像」

調布市「近藤勇と新撰組の会」が近藤勇没後130年を記念して西光寺山門前に近藤勇坐像を平成13年8月に設置した。

「中央自動車道の先は上石原」

寺を出ると目の前を中央自動車道が横切る。

「街道沿いの大きな屋敷」

街道の右に黒板塀の大きな屋敷がある。いままで歩いてきた布田五宿には無かった景色。

上石原から府中へ

「飛田給駅入口」

初日の目標とした布田五宿、上石原の宿まで来た。6時15分の出発以来9時間30分、この宿を区切りとして今日の行程を終えることにする。歩数計をリセット。この交差点の右、国道の向こうには東京スタジアム(今は味の素スタジアム)があり、左には京王線飛田給駅がある。このスタジアムは東京ベルディーとFC東京のホームグラウンドで、この駅は開催日にあわせて収容能力を大きくしてあり。試合の無い日はガラガラといった感じ。

今夜の泊りは八王子のホテルをとったため、ここから京王線の電車で京王八王子まで向かう。15時51分に乗車、16時15分着。少し街の様子を見てからホテルにチェックイン。フロントでSARS(新型肺炎の重症急性呼吸器症候群)対策のチェックを受けびっくり。関東地方、今年一番の暑さだったとかで身体に塩が吹いている。早速大浴場とサウナに入って汗と疲れを洗い流す。

夜の食事はJR八王子駅近くのお店でとる。冷えた生ビールが喉をク~と通って行く。実に爽快。阪神中日戦、伊良部の完投勝利、2位巨人は広島に逆転負けで首位阪神と9ゲーム差。気分を良くして眠りにつく。

一日目

52,864歩(甲州道中正味45,818歩) ※歩数、距離共に歩数計による

日本橋~上石原 29.05㎞(甲州道中正味25.19㎞)

ページ公開 2003年12月10日

ページ改良 2011年4月30日

写真追加 2011年5月24日

ホームへ 目次へ 次へ 掲示板へ

|