|

甲州道中ウォーク その3

今回は何も予定の入ってない日を選び、お天気はその時の運という事にして、バスやホテルの予約を入れた。その結果9月17日(水)夜の出発。いつもの様に、家内に二川駅まで送ってもらって23時01分岡崎行きの電車に乗り「甲州道中ウォークその3」の旅が始まった。

所在地 山梨県大月市初狩町  「山本周五郎生誕の地」 駅前交差点のコンビニの前で歩数計をリセット。街道を少し戻った右手、道路より少し下がったところに有るのが山本周五郎生誕の地。大きな立派な家である。  「山本周五郎生誕の地碑」 生誕の地を記した碑が道路沿いに立っている。周五郎(1903~67)は封建時代の武士の苦哀や庶民の哀歓を描くのを得意とした作家で「樅の木は残った」「赤ひげ診療譚」などの代表作がある。

「二十三夜碑」 宿の右手に大きな石碑、二十三夜と刻まれている。これは月を信仰の対象とした「月待ち」の一種で、月待ちの本尊は十二天の月の天子勢至菩薩、その縁日が二十三日とか。  「下初狩の民家」 所々に残る民家は切妻平入りでどれも大きな建物である。  「宮川橋」 宿の出口が宮川の宮川橋。

「本陣跡」 宿の右手に本陣の跡。大きな二階建ての屋敷で、左にある門の前に碑が立っている。

「笹子川沿いに中央本線をくぐる」 街道は人家を離れ笹子川沿いに行く。やがて中央本線の下をくぐり白野へと向かう。

「屋号を書いた家」 左手の家の二階、ガラス窓に家紋と「みくにや」の大きな文字が書いてある。宿場時代の屋号と思われる。

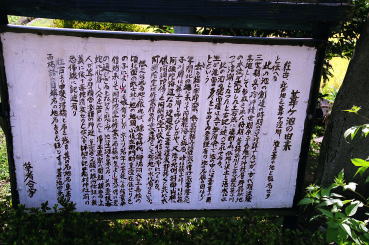

「伝説の地」 街道は線路の向こう側を行くのだが、矢印に従って線路のこちら側、石井工業所の前を通って奥に行くと右の崖の上に赤く塗られた小祠と「奉納四国西国関東秩父百八十八番供養塔」とその他の石碑などがある。これが伝説の地らしいが詳しい事は分からない。  街道に戻って線路に沿うように進むと右手石垣の上に萬霊塔。街道を行く旅人や牛馬や全ての霊を供養したもので、昔は旅をすることが命がけであったことが良く分かる。  「街道沿いの民家」 切妻平入りの大きな屋敷、白壁がとっても美しい。  「親鸞上人念仏塚」 笹子町原公民館を過ぎると左手に白いベンチが置いてあり、その後ろに幾つかの碑が立っていて、標柱と解説板がある。

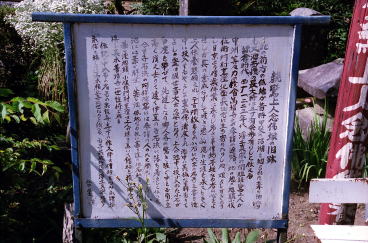

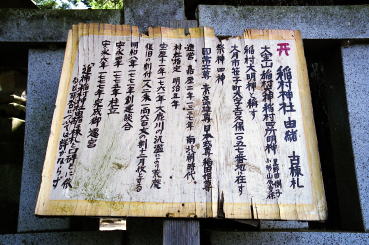

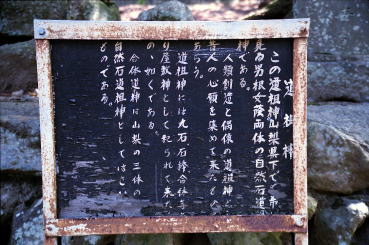

「稲村神社」 右手石垣の上に稲村神社がある。  「神社の由来」 祭神は国常立尊、素盞雄尊、日本武尊、稲田姫尊の四神。南北朝時代の嘉暦2年(1327)の造営、宝暦11年(1761)大鹿川の氾濫で荒廃し安永6年(1777)に再建遷宮したとある。  「合体道祖神」 神社の境内に多くの碑や祠があり、その中に合体道祖神というのがある。

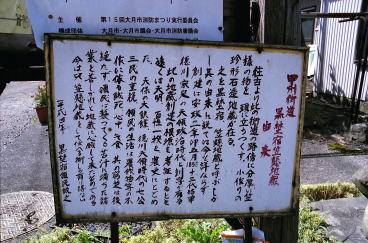

「三叉の杉」 同じ境内に根元から3本に分かれた大杉がある。 時計が10時を指し、歩き始めて1時間半が経ったのでここで小休止。浄水の水道で口をゆすぎ、手や顔を洗う。シャツを脱いで風を通すととっても爽やか。ミンミン蝉の声が聞こえる。  「葦ヶ池の碑」 再び街道歩き。道は鉄道で遮断されるので手前で左折し線路をくぐる。国道に出るまでの左手に、黄色く実った稲田を背にして『葦池』碑と『沼湖葦ヶ池』の標柱と解説板がある。  「葦ヶ池の由来」 この池は古くから葦ヶ池という。昔、行基菩薩がこの池を阿弥陀海、峠を篠子峠、池の北の道を阿弥陀海道と命名。阿弥陀仏を作って阿弥陀堂に安置し信心流布につとめた。以後阿弥陀堂は修行僧の修行の場となった。  「笹子川笹子川橋」 しばらく国道を行き、やがて二又に別れ国道は左に、笹子川の笹子橋を渡る。右へ行くと笹子小学校。この辺り阿弥陀海と書いて「あみだかいどう」と読ませる宿場の有ったところ。本陣1、脇本陣1、旅籠が4で、先の白野と阿弥陀海、次の黒野田との三つで1郷、問屋業務を日にちを分けて分担していた。元上初狩の地であった。阿弥陀海を含めて甲州道中45次と言う場合もある。  「造り酒屋」 橋を渡ると左手に大きな太鼓が目に入る。その奥には酒遊館、体験工房やお店などがある。その先は蔵見学の出来る銘酒笹一の醸造元。

「酒蔵」 酒蔵を左に見ながら国道を行く。ここから左手およそ1キロ先にはトンネルの中ではあるがリニアモーターカーの実験線が走っている。

「地蔵の由来」 由来によると安政2年(1858)の創建、甲州街道黒埜宿笠懸地蔵、天明や天保の大飢饉で領民を襲う苦渋から救いを求め地蔵に祀ったとある。  「本陣跡」 宿の左手に切妻平入りの大きな屋敷、表札に天野とあるのが本陣の跡。この辺りは天野姓が多い。

「常夜灯」 左手に小ぶりな秋葉山の常夜灯、嘉永7年(1854)の建立。  「黒野田橋」 笹子川の黒野田橋、国道と旧道とにそれぞれ橋が架かっており、渡った所で合流する。  「普明禅院」 国道が左に緩くカーブする右手に白壁、鐘楼の見える普明院。寺の背後を中央自動車道、国道の左下から寺をくぐるようにしてJR中央本線が笹子トンネルに入る。

「公民館前の常夜灯」 左手追分の公民館の前に常夜灯、ここのは安政3年(1856)の建立。  「追分」 ここで国道は右に分かれ新笹子トンネルへと向かうが、旧道の甲州街道は左手の県道笹子日影線へと進む。分岐の手前右手にコンビニがある。笹子峠越えのおよそ3時間半、全くお店が無いと言うことで、ここでお昼の弁当と飲み物を仕入れる。

「笹子峠自然遊歩道に入る」 途中左手に笹子峠自然遊歩道の案内板があり、ここから山の中へと入る。案内には『この自然遊歩道は旧甲州街道で、左手の谷川のせせらぎを聞きながら登ると、三軒茶屋跡、明治天皇御野立跡があり、約800mで矢立の杉に至る』とある。

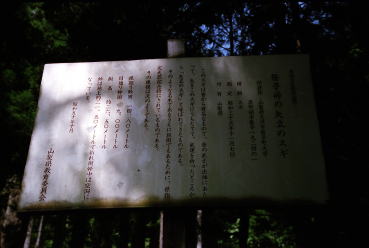

「明治天皇御野立所跡碑」 ほどなく石垣で囲まれた広場に出た。ベンチが作られ、右奥に石碑がある。明治天皇がこの峠越えで休憩されたところ。丁度12時になったので、コンビニで買った弁当とお茶でお昼にする。シャツを脱いで近くの枝に掛けて干し、風を通すが、「待ってました」とばかりに蚊が襲ってきて、じっと座って居られない。これには参った、参ったである。三軒茶屋跡には気が付かなかった。同様にこの後の庚申塚も見落としてしまったようだ。  「矢立のスギの解説」 少し上ると解説板が見えその向こうにスギの大木がある。これが矢立のスギ。『昔の武士が出陣にあたって矢をこのスギにうちたてて、武運を祈った』とある。  「矢立のスギ」 森の大将といった感じ。樹高26.5m、根廻り幹囲14.8m、樹齢は不明。

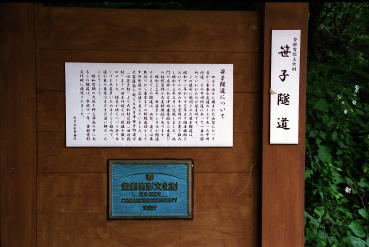

「広葉樹林を行く」 矢立てスギを過ぎると間も無く先の県道に合流する。この辺りは恩賜林、広葉樹に変わり保安林に指定されている。ブナ、コナラ、イタヤカエデ、フサザクラなどが道を覆う。  「笹子隧道黒野田側」 峠の道を上りきると笹子隧道になる。入口の左右に2本ずつ並んだ柱状の装飾が特徴的。

「トンネルの中」 トンネルを通らずに更に峠を上るルートが有る筈だが、良く分からなかったので止むを得ずトンネルを行くこととする。峠は標高1,096m天神宮が祀られているとか。トンネルの中は全く明かりが無い。出口近くまで来た時、向こうから乗用車が入ってきた。手を振って歩いている事を知らせる。物凄い音で耳がおかしくなりそう。めったに来ない車がこんな時に来るなんて・・・。  「笹子隧道駒飼側」 こちらは駒飼側の入口、全く飾り気がない。東京から来る人に良いところを見せる為か?  「ショートカットコース」 下りにかかると、左ガードレールの切れ目に甲州街道峠道の標識。つづら折れの県道をショートカットするルートだ。

「甲州の山」 県道に戻って舗装の道を下る。この辺りからの眺め、山が深い事が良く分かる。  「唐松林」 シラカバがあったりカラマツの林があったり、上りとはちょっと様子が違うようだ。  「笹子峠の解説板」 左手に笹子峠の解説板がある。それによると昭和61年に地区の住民と文化協会の手で清水橋から峠までの旧道を整備し通行可能としたとある。上の峠側にこの解説と道標を立てておいてくれたら旧道を下ってくるのに・・・と悔やまれる。  「桃の木茶屋跡」 右手に真新しい『甲州道中桃の木茶屋跡』の白い標柱ある。下りの道にはアケビや色々などんぐりや落ち葉が落ちていて、それらを観察しながら歩くのも楽しいものだ。  「駒飼宿が一望出来る」 どんどん下ってきて最後の急カーブのところから左手に駒飼宿を望むことが出来る。ア~これで甲州道中最大の難所、笹子峠を越えたのだ! 感動が胸に迫る。達成感と満足感(どこででも感じているようだが)を持って駒飼の宿へと入る。

「芭蕉句碑」 笹子沢川のてんぐ橋を渡って宿に入る。宿の中央右手、丸い石に刻まれた芭蕉の句碑がある。まだ新しいようだ。 秣負ふ人を栞の夏野かな 芭蕉  「脇本陣跡」 句碑の向かい辺り、広場の赤い消火栓の横に『史跡甲州道中脇本陣跡』の白い標柱が立っている。  「宿の中心部」 山に抱かれた峠の麓の小さな宿場町。ここで「お~い!」と叫んだら宿場中の家全てに聞こえそう。でも叫んで見る勇気は無い。  「本陣跡」 脇本陣の先、同じ左側の空き地に『史跡甲州道中駒飼本陣跡』の白い標柱。

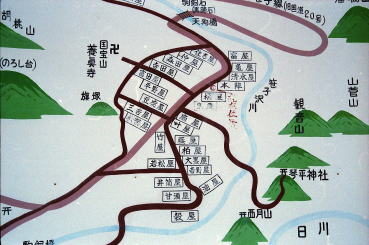

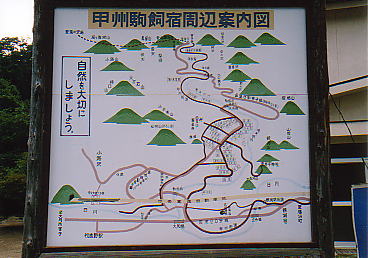

「甲州駒飼宿周辺案内図」 本陣跡に大きな宿の案内図がある。笹子峠からこの先の国道20号線までが描かれている。これを見ると峠からこの宿までの甲州街道が描かれている。通れるものなら道標を立てておいて欲しかった。せっかくの街道歩き、県道を下ってきた事がここに来て悔やまれる。

「甲州街道駒飼宿標柱と民家」 宿の右手万屋さんの前の道を左に下る。道はうんと細くなり急な下りで国道20号線大和橋西詰交差点へと向かう。

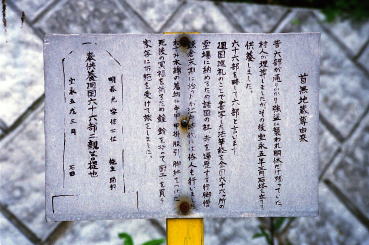

「中央自動車道をくぐる」 中央自動車道の上下線の鉄橋をくぐる。  「首無地蔵」 左手に石の地蔵と石碑、石塔が幾つか立っている。これが首無地蔵。  「地蔵の由来」 六部と言われる廻国巡礼僧が強盗に襲われ、胴体だけが残っていたのを村人が埋葬したが、宝永5年(1708)3月に石塔を立てて供養した。  「日影地区の碑」 坂を下りきって国道に出る手前で広い道に合流する。このあたりが日影地区と言うところで少し戻ったところに地区の碑と案内図がある。  「甲州街道周辺案内図」 『甲州街道周辺案内図』と『甲州街道駒飼宿』の図が大きく掲げられている。これは親切。  「旧甲州街道標柱」 下ってきた道を振り返ると電柱の脇に『旧甲州街道』の白い標柱。ここから上るのだよと言わんばかりに立っている。

ページ改良 2011年4月30日 写真追加 2011年5月29日

|