|

二日目 12月18日(木)

6時30分に目が覚める。窓の外は未だ暗い。テレビの天気予報では今日は晴れで、甲府の朝の最低気温が0℃、冬型の気圧配置が強まってきた。朝食は和定食にし、しっかりと食べて準備万端、7時30分にホテルをチェックアウト。

甲府発7時51分松本行きに乗車、穴山駅8時11分着。昨日ふ~ふ~言って上った七里岩のヘアーピンカーブを今朝は快調に下る。新府城入口交差点に8時45分到着、歩数計をリセットして、ここから二日目をスタートする。今日の目標はJR富士見駅に16時30分!さあ行くぞ!

韮崎から台ヶ原へ

「穴山橋」

新府城入り口交差点を出て、すぐ先の釜無川に架かる穴山橋を渡る。今日は快晴であるが猛烈な北西の季節風、橋の上では風に戻されてなかなか前へ進まない。帽子も被っていられない。

「なまこ壁の家」

穴山橋を渡ってすぐ、みどりや食堂のところで国道から右に分かれる。円野町上円井、左手に最近の普請のようだが土塀になまこ壁の家がある。

「**みち道標」

同じく左に小道があり道標が立っている。「**みち」と読めるが、多分左にある妙浄寺への道しるべか?

「妻入りの民家」

街道の右手に有る切り妻妻入りの民家、雀おどしは付いていないが松本風、甲州街道もここまで来ると民家の様子が少し変わってきた。

「立派な門の家」

瓦葺の立派な門を構える家がある。当時が偲ばれる。

「なまこ壁の蔵のある屋敷」

白壁になまこ壁の蔵や土塀のある屋敷、今風の家とは違って土地に根付いている感じがする。

「小武川を渡る」

国道に合流して韮崎市から武川村に入る。小武川を渡る。橋の上から左手の眺め、南アルプスの山並みが間近に見える。風が強く山の上には絶えず雲がかかっている。橋を渡って間も無く国道から右手に分かれる。

「石仏」

黒沢川を渡って国道と合流する手前左手、木守りを残した柿の木の両脇に2基の石神が立ち、背後には南アルプスの山並み、日本の故郷と言った感じの風景である。

「振り返って見る富士」

振り返ると逆光でシルエットになった富士が大きく見える。このコース、ずっと富士を背にして歩いている。この辺りに『一里塚跡』が有ったはずだが、山に見とれて見過ごしてしまった。

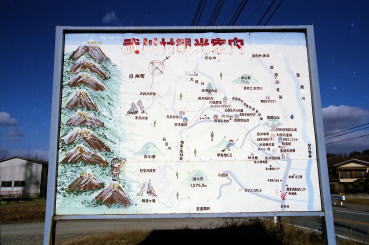

「村の駅の向かいにある観光案内図」

国道と合流して間も無く左手に大きな『武川村観光案内』の看板が立っている。右手には村の駅というのが有って、道の駅と同様の施設がある。ここから再び国道から右手に分かれ、役場入口のところで合流する。

「大武川橋を渡る」

国道に戻って大武川に架かるトラスブリッジの大武川橋を渡る。トラスの左外に歩道が付けられているので安心して渡る事が出来る。でも風が強い。

「舞鶴の松入口」

次の信号交差点の手前に『舞鶴の松』の案内標識がある。左に行くと『万休院の舞鶴の松』と言う名木があるのだが、立ち寄るゆとりは無く、ひたすらに街道を歩く。この松は国の天然記念物のアカマツで樹齢約450年、樹高9m、根回り4m、総枝周り74mと言う。

「上三吹で国道から分かれる」

角に火の見櫓のある上三吹の信号交差点で国道から右に分かれる。信号手前には国道20号線のキロポストがあり、ここは東京から162㎞、日本橋から162㎞も歩いてきたのだと、しばし感慨にふける。

「旧甲州街道一里塚跡」

再び国道と合流する手前右手に真新しい一里塚跡の標石がある。これには『旧甲州街道一里塚跡 甲府ヨリ七里ナノデ七里塚トモ言ウ』と刻まれている。甲府までを甲州街道、甲府からは甲州街道裏街道とも呼ばれたので、甲府からの距離を数えたのではないだろうか?

甲州道中第四十宿 台ヶ原 【だいがはら】

所在地 山梨県北巨摩郡白州町

最寄駅 JR中央本線「長坂駅」

日本橋から 171.7㎞ 教来石へ5.6㎞

街道の情緒が残る宿場町。東西9町半、本陣1、旅籠14、人口670人、家数153。宿場の旅籠には本陣、脇本陣のほか上級、中級、下級の商家があり、上級は本陣同様の役割を担った。ここの銘酒「七賢」醸造元の豪商北原家も諸大名の宿舎となった。

「台ヶ原下」

釜無川に合流する直前の尾白川を渡ると白州町に入る。右手に花水坂橋を見て進むと、やがて台ヶ原下交差点。街道がV字型に右へ分かれる先端に屋根付の看板があり『日本の道百選、甲州街道、台ヶ原宿』とある。

「永楽屋」

宿に入るとすぐ右手に広い間口商家の永楽屋。

「造り酒屋か」

続いてなまこ壁の蔵を持った酒屋さんか? 店は閉まっていて良く分からないが、2階の軒下に酒林が下がっている。

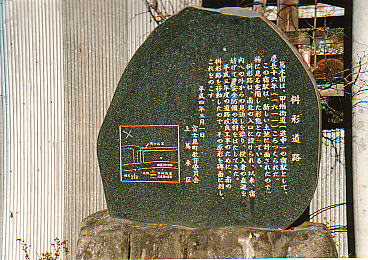

「台ヶ原宿の説明板」

宿の中の交差点左に大きな台ヶ原宿の解説板が立っている。この宿のことが地図入りで懇切丁寧に書かれている。

「本陣屋敷跡」

右手に大きな秋葉大権現の石灯篭があり、その脇にステンレス製の『台ヶ原宿本陣屋敷跡』の標識が立っている。

「七賢蔵元」

右手に『七賢』の蔵元、山梨銘醸の北原家。この風景は街道や宿場のガイドブックで既に何度もお目にかかっているので、今日初めて見たとは思えない。

「看板と暖簾と酒林」

『七賢』の看板と暖簾、大きな酒林を吊るしたこの建物、実に風格がある。寛延3年(1750)信州高遠の蔵元北原伊兵衛がここで名水を発見したその年の創業から数えて12代続くと言うから、伝統の重さをつくづくと感じさせる。

「明治天皇菅原行在所碑」

左にある屋敷の門の脇に『明治天皇菅原行在所』の碑が立っている。「北原家」は信州高遠から移って造り酒屋を営み、幕末には諏訪高島藩の御用商人、明治期には北原銀行を営んでいたという豪商である。信州高遠藩主から居宅新築祝いに七賢人の欄間を贈られ、これを機に酒銘を七賢としたと伝えられている。

「北原家店の間」

屋敷の中は行在所となった部屋など公開されており、店では利き酒も体験させてくれる。

「金精軒」

左手、『七賢』の斜め向かいにあるのが信玄餅の和菓子屋さん金精軒。この建物は江戸時代には旅籠だった。

「宿の町並み」

宿の中には昔の町屋があったり、門構え家があったりで揃ってはいないが、それぞれに落ち着いていて、歩いていると懐かしさがこみ上げてくる。

「古い屋敷」

郵便局のそばに元禄13年(1700)建立の古い町屋が残っていると聞いたが、この屋敷なのか? ちょっと自信がない。

「田中神社」

右手にある「田中神社」は安産の神様。宇治茶を江戸へ運ぶお茶壷道中の一行が一泊した拝殿が残っている。

「津留や諸国旅人御宿鶴屋」

宿の出口近くの左手につるや旅館がある。手前の建物が古く、何時建てられたものかは分からないが、切り妻の平入りで袖壁があり、2階の欄干手摺の下に「屋鶴宿御人旅国諸や留津」と書かれている。これが右から左へ書かれているのが何とも嬉しい。また1階には古い講札が3枚架かっている。

台ヶ原から教来石へ

「立派な土蔵のある屋敷」

宿を出た道が国道に出る直前で右に折れ、国道と並行するように進む。ここは白州上の集落で右手には白州小学校や武田の勇将馬場美濃守の墓のある自元寺がある。門塀や土蔵の立派な屋敷がある。

「甲斐駒」

左手には甲斐駒ケ岳が間近に見える。でも山頂付近の雲がなかなか取れない。

「シャトレーゼ白州工場入口」

前沢上で国道に合流、左手にシャトレーゼ白州工場入口。この辺りは高原といった感じになってきた。

「サントリー白州製樽工場」

神宮川を渡るとその先右手にサントリー白州製樽工場がある。ここでウィスキーを寝かせるためのホワイトオークの樽を作るのだ。

「町民体育館からの八ヶ岳」

製樽工場を過ぎると国道から右に分かれる。左に町民体育館、右手にグラウンドがあり、ここから右手に八ヶ岳が見える。

「松原の養蚕農家」

この辺り2階の屋根に大きな越屋根を持った家がある。養蚕農家だったのか?

「サントリー白州蒸留所」

道が右へ大きくカーブしたところで、左へ脇道を行くとすぐに国道へ出る。国道を左に少し戻るとサントリー白州蒸留所の入口で、左に樽が、右には蒸留ポットが置かれている。ウキスキーは勿論、毎日コーヒー沸かしに使っている『南アルプスの天然水』もここで作っているのだ。

甲州道中第四十一宿 教来石 【きょうらいし】

所在地 山梨県北巨摩郡白州町

最寄駅 JR中央本線「小淵沢駅」

日本橋から 177.3㎞ 蔦木へ4.5㎞

信濃との境にあり、集落のはずれに口留番所として山口の関所が置かれていた。この変わった地名の由来は、日本武尊が、甲府の入口酒折宮にいた頃この地に来て、この石の上に休んだので、村人が経て来石(へてこいし)と呼び、村の名前にしたが、経を教と書き誤り、今の名になったという。また、教来石とは元来キヨライシ(清ら石)の意で、国界を清める目的から、巨岩を依り代にして祭祀を行ったところだという説もある。

「右の古い家」

国道から元の道に戻って、国道と平行して進む。荒田の集落を通り、流川橋を渡ると、やがて道は左に曲がり国道の下教来石交差点に出る。国道に出る直前の右と左に向かい合って古い家がある。こちらは右手の家。

「左の古い家」

こちらは左手の家。

「教來石本陣跡の明治天皇御小休所跡碑」

国道に出たところ下教来石交差点の向かい側ススキの生えた空き地がありその中に『明治天皇御小休所跡』の碑が立っている。ここが本陣の跡でこれ以外宿場であった事を偲ばせるものは無い。これだけ何も無い所も珍しい。ここから左手およそ500mの所に大きな石があり、石の上には道祖神が数体乗っている。これが地名の由来となった教来石と言う。

「諏訪神社」

国道からすぐに右へ分かれる。再び国道と並行するように進むと、左手に諏訪神社がある。解説によると元和3年(1617)に御朱印山よりこの地に社殿造営遷座し産土神としたとある。

教来石から蔦木へ

「明治天皇御田植御通覧之址碑」

一直線に続く街道の左、土手の中腹に碑が立っている。右手はガードレールの先が下り斜面で、その下は釜無川まで田圃が広がっている。明治天皇がここから田植えの様子をご覧になったと言う所。

「御膳水跡」

その先左に湧水地の石組みが保存されていて、側に立派な解説板が立っている。明治天皇ご巡幸の折この水を飲まれてお誉めになったとある。

「古い蔵と屋敷」

加久保沢橋を渡って上教来石に入る。左手に古い土蔵のある家がある。

「石地蔵」

道は一旦国道に出る。国道の向かいに蓮台に座った形の石地蔵と左右に幾つかの石塔がある。これが教慶寺の地蔵菩薩。1247年村内に凶事が相次ぎ村人が難儀していたところ、中国から帰化した名僧蘭渓禅師が石地蔵を鎮座してひたすら祈願して村内に平和をよみがえらせたという。これを見てまたすぐ右へ分かれる。

「蔵と屋敷」

山口集落に入ると白壁になまこ壁の土蔵と大きな切り妻平入りの屋敷がある。屋根には大きな越屋根がある。ここも養蚕農家だったのか?

「山口の関所跡」

右手に植え込みが作られ前に大きな『山口の関所跡』の標柱と、中央に『鳳来山口関跡』の碑がある。これが口留番所の跡である。この先は田の中の一本道を行く。

「目には青葉・・・の大きな碑」

国道にある新国界橋の少し手前で国道を横断する形になる。国道の左手にコンビニがありその看板の脇に大きな(とてつもなく)句碑がある。

目には青葉山ほととぎす初かつお

山口素堂先生出生之地

山口素堂は江戸前・中期の俳人。寛永19年(1642)に甲斐国巨摩郡の酒造家山口市右衛門の長男として生まれ、江戸で儒学を学び、俳諧を志し北村季吟に入門、同門の松尾芭蕉とも親交を結んだ。享保1年(1716)没。

「山口素堂先生出生の地碑」

大きな碑の後にも出生之地と句を刻した碑がある。

「野猿の群れを見て信濃の国へ」

この句碑のところから旧道を国界橋へと行く。この道はほとんど使われていないようだ。昼を過ぎているのに、道の真ん中の水溜りは凍っている。目の前に何かが転がっていると思ったら、何と野猿の群れ。20~30匹は居ただろうか?自分が歩いて来るのを見て一斉に左の山へ逃げ込んだ。この写真よ~く見ると何処かに猿たちが居るはず。

街道は古い国界橋を渡って国道と合流、甲斐の国から信濃の国へ入った。ここで横断し蔦木の宿へと向かうのだが・・・。昼を過ぎても食事をするところが無い。そこで国道の先にある道の駅「信州蔦木宿」へと寄り道し無事お昼にありつく。

「日蓮上人の高座石」

13時35分、元の所へ戻って改めて蔦木宿へと向かう。国道から急坂で右手へ上がる、その右手にあるのが『日蓮上人の高座石』で大きな碑や解説板がある。身延に居た日蓮は甲斐の国を巡錫、悪弊が流行していたこの地で3日3晩岩上に立って説法と加持祈祷を行い、村人を救ったと言う。ここは公民館になっており、その裏手に高座石が安置されている。

「蔦木宿への道」

急坂を上る。街道の左右には蔵と母屋が一体となったような民家がある。建築の事は良く分からないがちょっと珍しい。

「真福寺」

右手にあるお寺が、先の高座石での日蓮の霊験と高徳に感応帰依し、真言宗から日蓮宗に改宗したと言うお寺である。

「応安の古碑」

右手畑の一角に『富士見町指定史跡・応安の古碑』と『子乃神』の二つの碑と側に数個の石や数体の石仏などがある。応安と言うと1368~1375で北朝の時代であるから、およそ630年前のこと。

「左下に国道」

街道は国道に近付くが、国道は左下にあり、かなりの段差になっている。

甲州道中第四十二宿 蔦木 【つたき】

所在地 長野県諏訪郡富士見町

最寄駅 JR中央本線「富士見駅」

日本橋から 181.8㎞ 金沢へ12.2㎞

信州の玄関口として賑わった宿。この宿はもともと河原であった地に計画的に作られ、幅広い一直線の道路を確保し、北と南の入口には桝形を設け防備に備えた。用水の堰は両側の家裏を通し、各家の通庭(土間)はすべて甲府側にある。自然発生的な宿場とは違った特徴を持つと言う。日蓮が高座石で説法した時、土に挿した杖から芽が出て蔦木に成長したとか。

「常夜灯と宿への道」

小川を越えると左手に1対の常夜灯と幾つかの碑や国旗掲揚のための石がある。その先に宿場への道が延びている。

「宿の入口の町並み」

この辺りの家は瓦葺が減り、トタン葺きが目立って来た。雪が多いのだろうか?

「枡形道路の碑」

宿の中心部に入ってくると右手に『桝形道路』の碑が立っている。元はここで直角に曲がり国道へと繋がっていたのだが、道路改良工事で直進出来るようにしたため原型が無くなってしまった。(改悪ではないのか?)

「三光寺」

右上石段の上に『三光寺』。

「十五社大明神」

続いて『十五社大明神』、社殿の割には立派な石灯篭、石の鳥居、参道がある。

「本陣跡碑など」

上蔦木集落センターが「本陣跡」。本陣の門と『蔦木宿本陣跡』、『明治大帝御駐輦跡』の碑と解説板がある。

「本陣の門」

本陣の表門は1905年に境地区に移築されたが往時を偲ぶ遺構として1993年に元の場所に復元された。本陣の建物は1907年に某子爵家の別荘として移築されたが1970年代に取り壊されたと言う。

「御膳水と与謝野晶子の歌碑」

JA諏訪みどり蔦木店の横に明治天皇御膳水がある。当時の施設の石が保存されていたので復元したとある。解説板の前に与謝野晶子の歌碑がある。

白じらと並木のもとの石の樋が秋の水吐く蔦木宿かな 与謝野晶子

「宿の民家」

民家の蔵には家紋ではなく屋号が記されている。郷愁を誘う火の見櫓も立っている。上蔦木の所に『桝形道址』の石碑があるはずだが、見付ける事が出来なかった。本陣跡から国道を行かず一本右の道、すなわち先の桝形を直進したのが間違いだったのかも?

蔦木から金沢へ

「塩沢鉱泉入口」

左に曲がって国道に出る。この国道の左に堤防上を行く古い道が有るとの事だが、よく分からなかったのでとにかく国道を行く。交差点左に塩沢温泉の看板、フォッサマグナの湯、どんな湯なのか?

「国道の左下に一里塚碑」

国道の左下に立ち木があり、その根方に『一里塚』の標石がある。これは注意を払っていないと見過ごしてしまいそう。足元を見ると何かが死んでいる。犬かと思ったら猿だった。かわいそうなので写真は撮らなかった。少し先で左の農道に下りる

「明治天皇野立所」

国道に沿った農道を行くと左手に広場があり、その奥に石碑と歌碑が3基立っている。手前にある解説板によると『富士見町指定史跡・明治天皇巡幸御野立所』で、明治13年の当日の事が詳細に記されている。この先平岡バス停で右へ国道を横断し、少し戻って右手へ上る道を行く。

「馬頭観音など多くの石塔」

山側を歩いて机のバス停で国道に出る。机入口で再び国道から右へ、右手矢の沢川の側に馬頭観音など多くの石仏が集められている。

「かぐら石」

その先右手の斜面に『奇石・かぐら石』の標柱が立っている。石の下から清水が湧いたと言うが詳細は分からない。

「瀬沢大橋」

机の集落を抜け国道に出るとその先が瀬沢大橋。これを渡ってすぐ左へ国道から分かれる。

「べんがらを塗った家」

川に沿って行くと道に突き当たり、ここで右に曲がって上り坂を行く。左に郵便局があってその隣にべんがらを塗った家がある。この道中では見掛けなかっただけに、ちょっと珍しい感じがした。

「諏訪神社の常夜灯」

急坂の途中に諏訪神社の常夜灯、神社はこの上にある。

「きつい上り坂」

坂の途中左手になまこ壁、『山久・吉見屋』と書かれた漆喰のある家、毎日この坂で暮らすのは大変だな~と思う。

「道標」

きつい上り坂が続く。右手に小さな道標がある。あまりよく読めない『富士***、右***、左***』

「馬頭観音や石神」

馬頭観音や石神、石仏十数体が集められている。

「風除け林」

右手に明治時代から続くと言うアカマツの防風林が残っている。

とちの木集落(ここの『とち』の字は草冠に子と書く)を出た辺りで時間切れ、ここで今回の行程を終わる事とし、旧道から斜め右へ分かれ、公民館を通り、広い道に出る。出た所にフェラガモ、楽山荘の看板がある。広い道を右に行くと間も無く急な下り坂となり、国道との交差点が見えてくる。国道を歩道橋で渡り今度は富士見駅を目指して上りとなる。左手に富士見の駅。旧道から分かれるときに万歩計のリセットを忘れた。次回は駅からこの旧道までの歩数を調べる事。

今回の「甲州道中ウォークその4」のキーワードは『吼えられる』。行程の始めから終わりまで、とにかく多くの犬に吼えられた。リュックを背に首からカメラをぶら下げて、キョロキョロしながら歩いている人間は見た事が無いのだろう。ご主人様のために忠実に役目を果たしているよと言わんばかりに、大威張りで吼えてくる。テリトリーから外れるとぴたりと止むから可笑しい。

初日は穏やかな快晴であったが、この冬一番の寒さだった。二日目も快晴であるが猛烈な北西の季節風、終日向かい風のため歩くのに難渋する。橋の上では飛ばされそう。通常の2~3割余分に体力を消耗したのではないだろうか。

帰りはJR中央本線富士見駅から塩尻、名古屋経由で豊橋までのルートにする。16時34分富士見発の電車で塩尻へ、時間待ちの間に待合室で蕎麦を食べる。体が温まった。塩尻発17時46分の「ワイドビューしなの22号」で名古屋へ、19時46分名古屋着。名古屋19時57分発の特快で豊橋へ、豊橋で20時49分発浜松行きに乗り換え二川に20時54分着。家内が迎えに来てくれている。二日間無事に歩いてこられた事に感謝、感謝。ありがとう。

二日目

48,414歩(甲州道中正味39,325歩) ※歩数、距離共に歩数計による

穴山~富士見 29.04㎞(甲州道中正味23.59㎞)

とちの木集落から街道を外れるときに歩数計確認を忘れ、富士見駅で気が付いたため甲州道中正味値不明、次回富士見駅からとちの木集落間を計り調整する。

今までの累計

370,782歩(甲州道中正味311,498歩) ※歩数、距離共に歩数計による

日本橋~富士見 212.93㎞(甲州道中正味179.42㎞)

2月3日の甲州道中ウォーク(その5)で前回計り忘れた富士見駅からとちの木集落までを計り正味数字を入れました。

ページ公開 2004年1月14日

ページ改良 2011年4月30日

写真追加 2011年7月27日

ホームへ 目次へ 戻る 次へ 掲示板へ

|