|

平成16年2月3日(火) 蔦木(富士見)から金沢(茅野)まで

初日 2月3日(火)

「JR富士見の駅舎」  「とちの木風除林」 強風で作物が実らないためとちの木の村が高島藩に願い出て作ったのがこの風除林で、寛政年間(1789~1800)に植えられたもの。樹齢およそ200年のアカマツが街道の左右に49本残っている。今回はここをスタートとして下諏訪に向かう。歩数計をリセットする。  「塚平の一里塚」 街道の右手にこんもりとした塚が見える。これが塚平の一里塚で片側の塚だけが残っている。  「道祖神と一里塚碑」 塚の前には『重修一里塚』の碑と白い御幣が下がった注連縄が巻かれた道祖神がある。重修とは何ぞや? これまでは調べて来なかった。

「標高950m」  「雪道を行く」 丁字路に突き当たるので左に迂回し、三菱マテリアルの用地の横を行く。雪が残っていて足元を気にしながら進む。

「雪の八ヶ岳」  「原の茶屋」 間も無く『ここは富士見町原の茶屋』の標識があり、原の茶屋の集落に入る。 とちの木村と御射山神戸(みさやまごうど)村の間は距離が長く人家も無く、旅をするのに不便であったため、明和9年(1772)頃に茶屋が出来、その後高島藩が40間四方の築地を築かせその中で茶屋を営ませた。今も築地の名残が残っていると言う。  「富士見公園の芭蕉句碑」 右手の少し高い所に富士見公園がある。中には多くの歌碑や句碑が有るのだが、雪のため奥までは見ず手前の芭蕉の句碑だけを見る。 眼にかゝるときや殊再五月不二 はせを

「原の茶屋の集落」 集落の出口辺りに古い家が2軒向かい合って建っている。ここのお宅はきっと茶屋を始めた人たちの末裔に違いないと勝手に想像を廻らす。想像したり考えたりしながら歩くのも街道歩きの楽しみの一つである。  「屋根にスズメオドリのある家」 左の家の建築はたいそう古そうで、屋根には珍しいスズメオドリ(※屋根の棟飾りの一種で諏訪地方や松本平の切妻造りの民家に多く見られる。呼称について、諏訪地方では「雀踊り」がほぼ一般的で松本平では「雀踊り」「雀威し」「烏威し」の呼び方がある。:溝口歌子・小林昌人共著「民家巡礼」西日本編より)がある。ここのものはスズメオドリの中でも一寸凝ったタイプ、中に格子が組み込まれている。

「国道に出る」 急坂をヘアーピンのように曲がりながら下ると国道に出る。国道沿いにも古い町並みが残っている。次の信号が御射山神戸で右に行くとJRすずらんの里駅。道路脇には雪があり、足元を気にしていると、上からドサッと雪の塊が落ちてくる。転ばないようカメラを濡らさないよう用心、用心。

「国道から分かれる」 右のエネオスのガソリンスタンドの前で国道から左に分かれ、少し曲がりくねりながら坂を上る。行く先には大きな欅の大木が見える。

「御射山神戸の一里塚」 坂を上りきったところの両側に一里塚がある。左の塚には樹齢300年の見事な欅の大木があり、右の塚には明治になって植えられた欅がある。  「一里塚碑と欅の大木」 左の塚の側には一里塚の石碑と917mの標高標識がある。樹齢300年の欅は近くで見るとその太さに圧倒されそう。坂を上る途中で見えていた大きな欅はこの一里塚のものだったのだ。

「双体道祖神と庚申塔など」 途中から道が広くなって左に社宅やグランドやテニスコート、そして大きな寮のような建物が続く。セイコーエプソンの施設、金沢精和荘とある。右手先にはJR青柳の駅がある。それらを過ぎて下り坂になった所の左手に庚申塔と双体道祖神、その他に2基の石塔がある。  「屋根に千木のような飾りある家」 坂を下って右からの国道と合流する。そこは上町公会所前のバス停。国道沿いには屋根に千木のような飾り(※スズメオドリの一種、切妻屋根の端の破風板・セキ板を棟より高くXの字形に突き出したもの:溝口歌子・小林昌人共著「民家巡礼」西日本編より)のある家がある。  「特徴のある土蔵」 蔵の屋根の片方が長くその下が土間、作業場のようになっている。これは「諏訪のタテグルミ」(※蔵と住居を一つの屋根で覆った建て方:溝口歌子・小林昌人共著「民家巡礼」西日本編より)の一種なのだろうか? 次々と変わった民家の建て方や、飾りやデザインが見られ興味が湧いてくる。

「泉長寺」 宿に入ってすぐ左に泉長寺がある。ここの門前の銀杏の下に上町にあった「おてつき石」があるという。殿様の往来のときに、宿役人がこの石に手をついて宿役人である趣を言上したとか。今日は残念ながら参道が工事中で重機がいっぱいで見に行くのは止めにした。  「宿の中の家」 切妻平入りで間口の広い二階家、低い二階は一部が出格子になっている。屋根に煙出しなのか塔のようなものが聳えている。何をしていた家なのか? 問屋だったのかな?

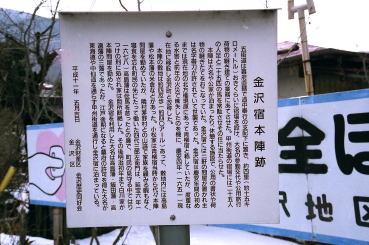

「明治天皇金澤行在所跡碑」 本陣跡には火の見櫓が立ち、その前に「明治天皇金澤行在所跡碑」と「諏訪町金沢村道路元標」と「金沢宿本陣跡」の解説板が有る。

「連子格子と彫刻のある家」 本陣のすぐ先に、今は荒れているが茶屋だったという江戸後期の建物がある。二階が持ち出しになっていて各部に彫刻が施されていて、かつての繁栄が容易に想像できる。

「松坂屋の看板」 理容ナカノの看板の先に、二階の袖に古い木彫りの看板が架かった家がある。看板は風雨に曝され判読しにくくなっているが、良く見ると松坂家とあり、その上にHOTELの文字、この意外な横文字にびっくりする。  「松坂屋」 松坂屋は旅籠だった建物で、二階の手摺欄干と格子が非常に手の込んだ造りになっている。また入口の大戸も当時を偲ばせてくれる。入口正面には看板掛の小屋根の名残がある。当時の姿に復元できれば素晴らしいだろうな~と思う。

「元馬宿だった家」 下町の右手にある横棟造りの大きな家は、昔は「馬宿」だったと言われている。

「格子が美しい」 この馬宿だった家、街道に沿って間口が広く、二階の格子が大変美しい。  「二階の格子が時代を感じさせる」 いくつか朽ちかけた家が目に付く。古い家を維持管理するのは大変だろうが、このままでは勿体無い気がする。何とかならないものだろうか?  「沢山並んだ石仏」 宿の道は下町で右に緩やかにカーブして、宮川の橋に到る。橋の手前右側には水神や道祖神など多くの石仏が集められている。  「はりつけ場」 この石仏達の前を通って川沿いを戻るように進むと、右手、石の台座の上に木の祠と、その右に2基の石塔、左に御影石の立派な解説の碑がある。ここは「はりつけ場」と言い、この宿の本陣を勤めた小松家四代目三郎左衛門が町民の見守る中ではりつけに処せられた所。これがその供養塔と解説である。 解説によると、三郎左衛門は隣村の茅野村との山論で、家族を顧みる暇も無く寝食を忘れ町民の先にたって働いたが、延宝6年(1678)高島藩は伝馬を怠ったとのかどではりつけにし、小松家は闕所断絶となったと言う。哀れな話である。

「竜の文字と文様のある蔵」 矢ノ口信号を右に入った所にタテグルミの家があり、その蔵の部分には丸の中に龍の文字、庇の下には山形に黒い板があり、白く竜のような文様が二つ向かい合って彫られている。  「屋根にスズメオドリのある家」 街道は信号を左に進む。その左手に本棟造り様の家があり屋根の棟飾りに五角形のスズメオドリが付いている。

「御柱の立つ石祠と常夜灯」 再び国道を行く。左手に常夜灯と石の祠があり、常夜灯には天保(1830~1844)の文字があり、祠の四隅には小さな御柱が立っている。中山道を歩いた時にも見たが、この諏訪では道祖神にも御柱が立っていた。そう言えば今年はその御柱の年である。  「タテグルミの家」 単調に国道をただひたすら歩く。やがて左手に民家が現れ、その中にタテグルミの家が2軒ある。はじめの家は土蔵が左にあり、右にトタン壁、アルミサッシの引き違い戸とシャッターがあり倉庫か作業場の様、これを一つの切妻屋根が覆っている。もう一方の家は土蔵の右の庇が長く張り出しそこに背の低い壁を設け作業場にしているようだ。  「屋根にススメオドリのある家」 金沢に入る手前に、前にも見た棟飾り、最も簡単なスズメオドリ。この様に諏訪地方でしか見られない建て方の民家が次々に見られると、街道歩きが益々楽しくなってきた。今まで真っ直ぐ先を見ていた視線が、今はキョロキョロ左右を見回している。  「木舟橋」 やがて宮川が左から近付いてきて、それを木舟橋で渡る。この橋には歩道のスペースが無い。車に撥ねられないよう、帽子を飛ばされないよう用心しながら渡る。何時も思うのだが、どうして歩道のスペースを確保してくれないのか! こんな所を歩く方が悪いのか!

「右手に霧ヶ峰」 今度は国道を快調に下る。右手遠方に夕日に輝く霧ヶ峰が見えてきた。  「板室橋」 右から左に流れる宮川を板室橋で渡る。橋の手前に国道20号線の距離表示があり東京から191㎞。  「常夜灯と多くの石碑」 板室橋を渡ったところ、右手に常夜灯と石碑や石仏がある。中には文化13年(1817)と読めるものがある。  「屋根にX字型のススメオドリのある家」 最も簡単なスズメオドリ、破風板が延びて交差しているだけ。切り口が屋根と平行しているのが諏訪地方の特徴で、屋根と直角の切り口だと伊那地方の特徴だとか。こんな所にも風土が感じられてとっても面白い。  「タテグルミとなまこ壁の蔵」 左手にある家の蔵は新築なのか全面改装なのか、何れにしてもまだ新しい。でも造りは伝統的なタテグルミを踏襲している。白い漆喰壁と下のなまこ壁のコントラストが美しい。  「土蔵造り風の家」 同じく左手にあるお米屋さん、二階建てで一見土蔵造り風、二階の一部が持ち出しになっていてその部分は格子と白い漆喰に二つの窓。一寸変わった建物である。

「モダンな漆喰壁の家」 二階が洋館風の漆喰壁の家、窓がとってもモダンである。  「上川橋」 上川橋を渡って茅野の中心部に入る。この橋の手前の信号を左に行くと諏訪大社上社前宮がある。逆に右へ行きJR線路をくぐった先に上社の御柱の木落し坂がある。木落しが行われた後、この道を盛大な御柱の行列が行くのだ。

ページ改良 平成23年4月30日 写真追加 平成23年7月27日

|