|

甲州道中ウォーク その4

平成15年12月17日(水) 甲府柳町から韮崎まで

平成15年12月18日(木) 韮崎から蔦木まで

9月17・18日の「甲州道中ウォークその3」以来随分と日が経ってしまった。色々な行事が有ったり、出掛けたい時にはお天気が良くなかったりして、延び延びで12月も半ばになってしまった。どうしても年内に行きたい気持ちは変わらず、仕事をしている人には申し訳ないが、師走の晴れた日を選んで決行する。

フセイン元大統領が穴の中で見付かり米軍に身柄を拘束されると言うビッグニュースが有ったが、吉良上野介が炭蔵で大石蔵之助に捉えられたのも同じ12月14日、どこか似たような末路である。

初日12月17日(水)

週間天気予報によると冬型の気圧配置が強まったり弱まったりして、しばらくは良い天気が続きそう。そこで直ぐに行動開始、バスやホテルの予約を入れ、その結果12月16日(火)夜の出発となった。

いつもの様に、家内に二川駅まで送ってもらって23時01分岡崎行きの電車に乗り「甲州道中ウォークその4」の旅が始まった。今回も夜行バス「伊良湖ライナー」を利用する。12月17日(木)朝5時40分ほぼ予定どおり東京八重洲口バスターミナルに到着。前回は夜が明け始めていたが、今回は未だ真っ暗である。

バスターミナルの中のお店で朝食をとり、6時23分のJR中央線で新宿へ。新宿から7時丁度発の松本行き「スーパーあずさ1号」に乗車。車内は出張に行くサラリーマンばかり、気楽な格好で乗っているのが申し訳ないみたい。でも、自分もさんざんやってきたんだ!

何も申し訳なく思う必要は無い。堂々と大威張りで楽しんでやるぞ!・・・と自分に言い聞かせ車中の人となり、8時27分甲府に到着する。

甲州道中第三十八宿 甲府柳町 【こうふやなぎまち】

所在地 山梨県甲府市

最寄駅 JR中央本線「甲府駅」

日本橋から 140.9㎞ 韮崎へ14.2㎞

前回9月18日に、甲府まで辿り着いたが、宿の詳細がよく分かってなかったので、とにかく市役所まで行ってゴールとした。その後今日までの間に諸先輩のネット上の情報などをつぶさに調べ見当をつけてきた。

甲府駅から市役所、岡島百貨店を通って中央交差点まで戻り、ここを今回の出発点とし、歩数計をリセットする。

「印傳屋のある札の辻」

中央交差点が昔の札の辻、いまは右角に革工芸の粋、甲州印伝の印伝屋上原勇七本店があり、印伝博物館もある。だが、まだ8時58分お店は開いていない。

「宿の中心NTT甲府支店西交差点」

札の辻であった中央交差点から西へ一つ目の信号がNTT甲府支店西交差点で旧柳町二丁目。ここで左に曲がると宿の中心、本陣や脇本陣が並んでいた所と言う。

「脇本陣跡の金物店」

交差点を曲がって間も無く左手にある金物店、ここが脇本陣のあった所。本陣のあった所というお店の名前を探すが見当たらない。右手にはワシントンホテルプラザがあり昔の町並みが失われつつあるようだ。

「派手な浮世絵が描かれたうなぎ屋さん」

連雀問屋街入口の交差点で右に曲がる。丁字路の突き当たりのお店、シャッターに派手な浮世絵が描かれたうなぎ屋さん。ここを左に曲がりその先並木通りに出て桜町南交差点で右に曲がる。

「相生交差点」

ここからは道なりに直進する。商工会議所、検察庁の前を通って歩道橋のある交差点、相生歩道橋。ここから右へ行くと甲府駅。甲州道中は直進し一路西へと向かう。

「復元されたみのぶみち道標」

丸の内局(郵便局)東交差点の左先に道標が立っている。『西志んしうみち、南みのぶみち』。まだ新しいので良く見ると、昭和51年に復元されたもの。ここから鰍沢を通って富士川沿いに身延、その先東海道の岩淵や興津へと続く身延道が延びていた。

甲府柳町から韮崎へ

「荒川橋」

相生から寿町、県民文化ホールを左に過ごし、街道(国道52号線)は左に大きくカーブする。やがて荒川の荒川橋を渡る。右手には雪をかぶった南アルプスの峰々が見える。

「貢川橋」

続いて貢川橋を渡る。

「上石田の枡形」

上石田町で街道は左、右へと曲がる。ここが枡形と呼ばれるところで、右にサイカチ(マメ科の落葉高木、幹や枝にトゲがある)の古木2本とその解説板が立っている。

「山梨県立美術館」

左手に繁みと駐車場が見えてくる。ここが芸術の森公園で、中に山梨県立美術館がある。今『ミレーとバルビゾン派』の展覧会が催されている。丁度10時になった。公園のベンチで小休止、暑くなったので上着を一枚脱いでリュックに詰める。

「中央自動車道をくぐる」

芸術の森公園を出て再び国道52号線美術館通りを行く。やがて街道は左へ右へと緩くカーブしてその先に中央自動車道が見えてくる。高速道路の上には南アルプスがくっきりと見える。右に甲斐駒ヶ岳、正面に鳳凰三山(地蔵ヶ岳、観音岳、薬師岳)。

「竜王駅前」

竜王駅前信号交差点、右へ行くとJR中央本線竜王駅、左へ行くと竜王町役場。このまま進むと国道20号線と立体交差し信玄堤へと向かうのだが、街道は一つ先の交差点で右に折れる。交差点角にあるバイクのお店が元馬方茶屋だったとか。

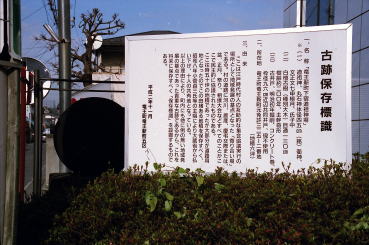

「道祖神と古跡保存標識」

国道52号線から右に別れ踏切(第1信州往還踏切)を渡り、街道らしくなった道を進む。右に『古跡保存標識』がある。手前に古井戸、左に大きな丸石の道祖神、裏に白檀の古樹。ここは江戸時代から村人の『寄り合い場』だったと書かれている。

「道祖大神」

左手には石積み土台の上に自然石の道祖大神がある。

「赤坂の供養塔」

右手には背の高い『南無阿弥陀仏』と刻まれた赤坂の供養塔がある。解説によると竜王町指定有形民族文化財で高さ4.3m、安政年間(1854~59)の建立。この辺りから上り坂になる。上空にはモーターグライダーが舞っている。

「諏訪神社と赤坂稲荷」

右手街道から少し入った所に石の鳥居、奥に赤い木の鳥居、更に奥に二つの社が並んでいる。諏訪神社と赤坂稲荷。この辺りの地名が氏神前。

「下今井横町」

赤坂と呼ばれる急坂を上り、竜王町から双葉町に入る。右手にラブホテルがありその辺りが『三軒茶屋跡』だとか。高台になり信号のある三叉路に出る。標識には下今井横町とある。下今井は立場のあったところ。三叉路を左手に進む。

「なまこ壁の家」

街道らしい道幅となりなまこ壁の家が目に入る。

「庚申供養碑」

道端に庚申供養碑が立っている。寛政5年(1794)と記されている。

「道標」

街道は横町の中で左に曲がり、次に十字路があってそこで右に曲がる。その十字路の手前左角に2基の石塔が有り、角のは道標で『右市川・左甲州』と読める。

「立派な門構えの家」

右手に最近の普請だが、門構えに土塀の立派な屋敷がある。新しい様式の家が多い中、伝統的な家を建てるところが何とも嬉しい。この屋敷の先に下今井寺町の標識が立っている。

「なまこ壁の大きな家」

左手に門構えになまこ壁の大きな屋敷がある。こちらはちょっと時代を感じさせる。

「なまこ壁の共同ホームすずめのお宿」

右手にも門構えになまこ壁の塀、『共同ホーム雀のお宿』の看板が架かっている。

「天眞山自性院」

右手に天眞山自性院の石柱、奥への参道の前に注意標識が立っていて『お願い、明和2年(1765)来の石畳保存の為、車両の乗り入れをご遠慮下さい』とある。

「なまこ壁の家」

左手に2階建ての蔵と蔵屋敷、これもなまこ壁で、屋敷の方には越し屋根が二つ付いている。この集落は見ごたえがあり、味のある道であった。

「下今井東交差点」

緩やかに坂を下ると中央自動車道をくぐる。続いてレンガ積みクラシックなガードのJR中央本線をくぐり下今井東の交差点に出る。この交差点で国道20号線と会うのだが、右手にとると再び国道から離れてゆく。

「泣石」

国道へは出ず、右手塩崎駅の方へと進む。やがて右手鉄道線路と街道の間に大きな石が有って、解説板に『泣石』とある。解説によると『高さ3.7m、鉄道の開設までは石の中央部から水が流れ出ていた。武田勝頼の夫人がこの地で燃える新府韮崎城を振り返り涙した』とある。

「道祖神」

防沢川を渡り、塩崎駅入口を過ぎると右手に丸石の道祖神がある。ここから左の方に行くと釜無川の側に日本航空高校があり、そこからモーターグライダーが上がっていたのだ。

「三界萬霊塔」

続いて右手に三界萬霊塔が立っている。

「元庄屋の豪壮な屋敷」

向かいには元庄屋の屋敷があり、門構えになまこ壁の蔵と屋敷が街道に沿って続く。そのスケールの大きさにはびっくり、建物から当時の財力の大きさがうかがい知る事が出来る。

「芭蕉の句碑」

双葉西小学校を右手に過ごし、六反川の橋の手前を右に入ると川縁に芭蕉の句碑が立っている。

昼見れば首すし赤き蛍かな 芭蕉

「二十三夜塔」

道端に二十三夜塔が2基立っている。

「塩川橋を渡る」

双葉町から韮崎市に入り、塩川の塩川橋を渡る。

「塩川橋からの甲斐駒」

橋からの見晴らしがとても良い。甲斐駒ケ岳と鳳凰三山が見える。

「振り向くと富士」

振り向くと富士が大きくくっきりと見える。この辺りから見る富士は寄生火山が無く左右対象の綺麗な姿をしている。橋を渡ったところで三叉路を右手に進み、鉄道線路沿いに行く。

「線路の向こうに奥秩父の山々」

左手には北巨摩合同庁舎、韮崎警察署、韮崎市立病院など公共の建物が並び、新しい街を形成している。右は鉄道線路でその向こうには奥秩父の瑞牆山や金峰山が見える。

甲州道中第三十九宿 韮崎 【にらさき】

所在地 山梨県韮崎市

最寄駅 JR中央本線「韮崎駅」

日本橋から 155.1㎞ 台ヶ原へ16.6㎞

韮崎には本陣1軒、旅籠17軒があり、北には佐久往還、南には身延道(駿州往還)が延びる交通の要衝であった。この先の蔦木まで約28㎞に渡って屏風のような七里岩が続く。その七里岩が韮の葉に似て細長く続き、その先端であるので韮崎という名が付いたとも云われる。

「下宿」

市街地に入って初めての信号交差点が下宿。左に行くと国道20号線で、更にその先に釜無川があり、昔は鰍沢(船山)河岸と呼ばれる『身延道』の水運拠点があった。

「鰍沢横丁」

交差点の左先に『鰍沢横丁』の標石と解説板が立っている。ここから鰍沢河岸までの道筋には馬方茶屋や駄菓子屋などが軒を連ねていたという。

「白壁となまこ壁の味噌屋さん」

宿の通りは最近になって改装工事がなされたようで、街路樹、植え込み、街灯、舗道がモダンで綺麗になっており、宿場町を期待していた自分にはちょっとがっかりしたと言うのが正直な気持ち。その中で目に付いたのがなまこ壁に古い看板の上がった味噌・こうじ屋さん。これを見てホッとする。

「馬繋ぎ石」

左手の仏具のお店の側、モダンな家の玄関先に馬繋ぎ石が保存されている。石に丸い穴が開けられており、ここに手綱を通して馬を繋いだ。家が建て替わっても昔のままに保存されているのは嬉しい事である。

「韮崎宿本陣の跡」

宿中程の右手、千野眼科の前に『韮崎宿本陣の跡』の石碑が立っている。側面の解説によると諸大名の通過はあったが、宿泊はまれであった。問屋を兼ねていたとある。

「本陣の跡からの町並み」

本陣跡から宿の中心部、江戸方面を望む。立派な街路が目立っている。

「一橋陣屋跡」

巨摩郡一橋領を治めるために置かれていた陣屋跡の碑は、本陣跡の裏辺り旧市役所跡に立っていた。しかし回りは工事中で、次に訪れる時にはどうなっている事か。

「裏町に残る蔵」

陣屋跡を探すために裏に入るとあちこちに古い蔵が目立った。母屋は建て替わっても古い蔵が残り当時の様子を偲ばせてくれる。

「追分」

本町の丁字路信号交差点が中山道岩村田宿への佐久往還の追分。ここを右に進むと市民会館やJR韮崎駅がある。

「窟観音」

本町の追分を右に入って初めての信号の左手に仏窟山雲岸寺と言う曹洞宗のお寺がある。ここには弘法大師の開基と言われる七里岩洞窟と懸崖作りの窟観音堂がある。

「懸崖造り」

七里岩の岸壁に張り付くように立つ懸崖作りの観音堂。街道からも見ることが出来る。七里岩と呼ばれる岸壁はここから始まり、名の通り7里およそ28㎞、蔦木まで延々と街道の右手に連なる。八ヶ岳の火山活動に伴う泥流や火砕流によって出来た台地が、河川の浸食などにより造られたもので高さ70~80メートルの峻険な岩壁が釜無川の左岸に続く。

「七里岩に立つ観音象」

宿の出口近く、右手の七里岩の上に白衣の平和観音が立っている。これは最近立ったもの。お昼が過ぎたが、街道筋ではなかなか適当なお店が見付からず、韮崎駅まで行ってやっと食堂を見付け昼食にありつく。

「小林一三翁生誕の地」

街道に戻り、午後の部の歩きを開始する。左手『にらさき文化村』の前に『小林一三翁生家』の碑がある。翁は大正・昭和期の実業家・政治家で宝塚少女歌劇や東宝映画の創設などで有名。

韮崎から台ヶ原へ

「七里岩トンネル」

街道が国道と合流するところが七里岩トンネル西交差点、右手にトンネルが見える。これをくぐって行くのが国道141号線で清里、中央自動車道韮崎ICに向かう。

「十六石」

これからはひたすら国道を行く。一ツ谷の右手に『十六石』の標石と解説板がある。武田信玄が釜無川の水害から韮崎を守るために行った治水工事の際、堤防の根固めに並べ据えた巨大な石が十六石で、その後徳川時代になって人家が集まり韮崎は宿場町として栄えるようになった。

「七里岩」

七里岩は木が繁っていたり裸の岸壁だったり、姿は色々変えるが右手に延々と続く。

「一ツ谷の先で国道と別れる」

一ツ谷の集落を過ぎ、下祖母石に入るところで、国道から右に分かれる。分岐するところに水難供養塔が立っている。

「なまこ壁の蔵」

落ち着いた街道らしい道となり左右になまこ壁の蔵のある家が目に付いてくる。

「蔵と土塀の有る家」

左手には蔵と土塀のある家、立派な屋敷である。

「藁葺き屋根の門」

右手には藁葺きの門のある家、庭木の手入れをしておられたが、維持管理してゆくには大変だな~と思う。

「神社」

左手に神社、何神社だったか記録してくるのを忘れた。どなたかご存知に方は教えて下さい。石の鳥居の左に卵形の大きな石がありました。

「多くの石神」

下祖母石の集落を出て国道に合流するところに、九頭龍大神、秋葉大神、道祖神など5体の石神が集められている。

「果てしなく国道を行く」

国道に出て上祖母石から再び国道を行く。左には釜無川、右には七里岩、前方には八ヶ岳の左の裾野が見えるが、歩いても歩いても景色は変わらない。

「振り返ると富士」

振り返って見ると夕陽に照らされて富士が輝いて見えた。

「新府城跡入口」

新府城跡への案内標識のある信号交差点まで来た。これ以上歩くと足の便が悪くなるので、ここが今日のゴール地点とする。今夜の泊りは甲府に予約が取ってあるので、そこまで戻らねばならない。只今の時刻15時30分、ここのバス停から山交タウンコーチの韮崎行きが16時46分にあるが、ちょっと時間があり過ぎる。七里岩を上ってJR中央本線穴山の駅まではおよそ30分で行ける。そのほうが早いに違いない。歩数計をリセットして穴山駅へと向かう。

「穴山駅」

七里岩を越えるべくトンネル1つとヘアーピンカーブが6つ、急な上り坂をあえぎあえぎ上る。こんな道を歩く人は誰一人居ない。情け容赦無くトラックや乗用車が追い越して行く。上り尽きると上には七里岩ラインという道があってこれを戻ると穴山の駅。

「南アルプスの山々」

無人の駅だが案内放送はある。タイミング良く列車が来たと思ったら16時6分の松本行き。甲府方面は16時1分に出てしまった後。次は16時48分まで無い。これなら下でバスを待った方が楽だった。残念! しかし駅からの眺めが実に素晴らしい。時間待ちを幸いに山々を眺めて楽しむ。鳳凰三山地蔵岳のオベリスク(尖塔)がはっきりと見える。

「夕日に染まる八ヶ岳」

反対の方には八ヶ岳、山頂付近が夕日に照らされて薄くピンク色に染まっている。

「夕闇迫る甲斐駒」

夕暮れが近付くと空や山の色が刻々と変わってゆく。何とも素晴らしい景色。

今夜の泊りは甲府にあるホテルをインターネットで予約しておいたので、穴山駅から甲府駅へと向かう。16時48分発中央本線の上り、五つ目が甲府駅、17時12分着。17時30分ホテルにチェックイン、今日の行程を無事に終える。靴を脱いでベットにごろ~ん、あ~くたびれた。

夜は駅前にある居酒屋に入る。仕事を終えたサラリーマンでいっぱい。聞こえてくる会話が昔の自分を思い出させ、無性に懐かしくなった。当時はこれが毎晩連続だったのだ。

一日目

46,028歩(甲州道中正味34,781歩) ※歩数、距離共に歩数計による

甲府柳町~穴山 27.57㎞(甲州道中正味20.83㎞)

ページ公開 2004年1月14日

ページ改良 2011年4月30日

写真追加 2011年6月6日

ホームへ 目次へ 戻る 次へ 掲示板へ

|